从两个语言哲学教训看法哲学中的形而上学进路

导言

索姆斯在 Interpreting legal texts: What is, and what is not, special about the law 这篇文章以语言哲学的两个教训(lessons)来试图说明,语言哲学对解释法律文本的可能贡献:法律文本的意思并不决定法律文本的内容,以及,为了填补意思和内容的裂隙,需要借助模糊语言的运作来诉诸一些原则性的改变,比如,立法者向法院割让一些立法性权力,默认所有的法律陈述都隐含一个“大约”算子,以授权法院在未来的疑难案件中,对法律意思精确化,将最初没有考虑的实例纳入考虑。这个相当有启发的教益,我以后再谈。我的这篇文章重点关注这两个教训。文章对这两个教训的论述十分简练,不加仔细阅读,会错失其要点。

这篇文章所拓展的法律解释涉及法律内部的问题,比如,就特定议题而言,法律的要求是什么,而时下英美法哲学往往聚焦整体的法律实践现象,比如思考,作为一种宇宙现象的法律实践,其可能是宇宙更深处的什么东西的产物?

不过,这些哲学教训仍给我们提供了一个机会,帮助我们看清楚时下当代英美法哲学的形而上学进路的哲学出发点。过去,阅读拉兹的 Can There be a Theory of Law?,看到拉兹以自然种类概念和数学概念(比如三角形)来类比法律概念,我的直觉是,把法律设想为某种宇宙深处的实体或属性是荒谬的。我现在能理解拉兹的如下说法了:我们无需完全掌握(master)一个概念就能用这个概念来指称事物。当拉兹这样说时,他强烈建议我们把目前用“法律”称谓的那些事例都算作那个完备的法律事物的某些已探明的不完备面向。为了探测它的全部面向,拉兹认为自己的首要问题是探明法律的必然属性,也就是在所有可能世界中的法律实例(法律体系)中都存在属性。可能在维特根斯坦看来,拉兹也会试图寻找贯穿所有被“游戏”称谓的那些事例的特性,以探明其背后的属性。这些讨论要不是荒谬的,必须假定,“法律”是一个物质名词(无论是什么种类的物质)。没有人可以在经验上证明也没有人可以在经验上反对:我们仅仅探明到了法律那种东西的一些面向,而它们所有如此这般,是因为更深层的东西致使。这就是拉兹的法哲学的形而上学进路的出发点。

显然,我们理所当然地认为已经有了很多法律理论。如果我们没有注意到拉兹的这篇文章所要求的“理论”是一种不限于提出某些命题的“谈论”,而是某种击中目标事物的具有物理学理论品质的理论,我们就不会感觉到(我们本应感觉到!),“Can There be a Theory of Law?”这个问题有多么奇怪。这篇文章试图使这种奇怪的感觉变得更可理解些。

意思的简约性和非透明性

索姆斯提供的语言哲学的两个主要教训是:第一,意思的简约性和非透明性,第二,意思和断言之间存在裂隙。先谈第一个教训。许多词项是非描述性和不可定义的,例如专名和自然种类词项。这些词项携带一些描述信息,但这些信息并不定义这些词项。如果这些信息定义这些词项,则这些信息对于该词项的指称物而言,就是先验和必然的。

索姆斯分别举了两个例子。第一个例子是关于专名的。人们普遍使用“比尔·克林顿”这个专名。克林顿的一个童年玩伴,在其隔绝于世的四十年后重返社会,照样可以用这个词来指称我们用这个词来指称的那个人,尽管他不知道许多我们知道的关于克林顿的重要事情。尽管一个名字的使用者将某些信息与该名字相关联,但这些信息因说话者的不同而不同,没有人需要和可能完全掌握(master)这个名字。几乎所有我们所得到关于比尔·克林顿的信息,都不能用来定义克林顿,因为它们不是先验或必然的。这所理解的先验或必然,在后面会很清楚,就是独立于心灵的事物的全部真理,即使不被完全掌握,不受影响。显然我们可能对任何事物的掌握,都是部分程度上的。

第二个例子是关于自然种类词项的。自然种类词项是种类而非个体的名字。“水”的“定义”不是,从天上落下的、透明的、可饮用的液体,等等,而是,对着水说的那种东西(that stuff)。水从天上落下、透明和可饮用,这些真理不会是关于水的先验或必然真理。为了理解这个词,无需知道关于水的这些真理。知道其他与水相关的部分真理,照样可以理解水。比如一个人穷其一生对水的认识只有附近洗衣店排出的浑浊的东西,照样可以使用和理解“水”这个自然种类词项;穿越到现代的鲁滨逊凭着关于克林顿的有限知识,照样可以使用和理解“别尔·克林顿”这个名字。

索姆斯继续说,要对一个自然种类有所认识,就是对其实例有所认识。“一个种类之所以是自然种类,是因为其实例的可观察属性共享一个解释。在为这样的一个种类引入一个一般词项时,我们规定,它适用特定的已经遇到的殊相(particulars),以及将来会遇到的殊相,当且仅当后者贡献的任何特性可以在因果上解释原始样本中所观察到的属性。”比如,“水”“金”和“绿”,后来表明,这些特性分别拥有 H2O 分子,第 79 号原子和特定的光谱反射等属性。“这些对原始样本的因果解释特性决定了这些词项的外延,即使人们最初不知道这些特性……”。索姆斯继续说:“这样的词项的指称不是由其意思所编码的描述条件所满足的。这样的词项的意思是它所命名的种类,其指称是由大家都同意的实例所决定的,加上一种在该种类的实例之间成立的具体的相似关系,但是人们无需知道这种关系的具体内容……”

索姆斯最后说,这一关于自然种类词项的图景稍加修改,就可拓展到其他不可定义的词项上,包括维特根斯坦的例子,“游戏”这个词项。“尽管没有一件东西是仅仅被所有的游戏所共享的,但存在游戏的典范事例,加上一种相似关系,这种关系使得某种东西与决定一种游戏自身明显算作游戏的某种东西相关。”

我们可以从以上论述来思考意思和指称的关系。

在索姆斯看来,对一个词项的定义需要一些描述条件,这些描述条件所提供的事实或信息,穷尽了这个词项的指称物的全部事实或信息。在词项和事物之间建立的这种完全透明的对应关系,就是定义。定义一个词项,就是确定了该词项所对应的事物的全部外延。

如果一个词项是由指称物的,则该指称物一定有某些形而上学属性。但是,指称物的这些属性以不同的面向、层次和部分向我们(心灵)呈现。我们几乎不可能完全掌握所有这些关于指称物的真理。这在部分掌握的情况下,我们仍有资格使用该词项来指称该事物,而且就我们部分程度上指称物而言,我们指称了全部的物。为什么?以指称物以不同层次向我们呈现为例。我们都知道水是无色、无味、透明、可饮用、会从天上落下的液体。这就是我们所获得的关于水那个东西的一个层次的特性,在另一个层次,我们后来知道,这些特性是由微观的 H2O 分子结构在因果上决定的。当我们发现其分子结构,并能在其分子结构和无色无味透明液体这两者之间建立一个因果解释性的关系,那么 H2O 就可以被认为是我们所说的水那种东西的属性。我们可以形象地将水的微观分子结构和水的宏观形状看作水这个种类物相对于心灵不同投影,前者投影到后者,后者投影到心灵的直接感官——视觉上。所以,假如我们的确用某个词项指称了某个自然种类物,则我们不必完全掌握它(可以说,我们永远不可能完全掌握它),而只把握它的某个层次,就可以用这个词项来指称这个自然种类物。也就是说,我们可以完美地用词来指物。

我们只能把握事物的某些层面或部分,与此同时我们却真的能够以词来指物。让我们简化这里的要点:对事物的部分把握,不影响对事物本身的完全指示。这表明了像自然种类词项这样的词项的意思对于心灵是非透明的。词的意思是什么?就是词所指的物的全部真理,也就是其所有的面向、层次和部分。当我们用“水”来指无色无味透明可饮用液体时,我们实际上就以“水”来完全指称水那种东西。水那种东西就是“水”这个词的意思,但我们却不完全知道水的那种东西。因此,“水”的意思是简约和非透明的。古代人以“水”来指的东西可现代学习过化学的人以“水”来指的东西是一样的,但后者的“水”的意思更细致和更透明了些。

意思和指称的关系是什么?按照索姆斯的论述,当我们使用一个词来指某物,只要我们能够正确指向该物的一个面向或者层次,即使我们不知道该物的其他面向或层次,我们的意思也就完全确定了,因为我们完全指称了该物。就如我在“以传猩红色上衣的那个男人”来指称人群中某个人,并接着说“是一个盗窃犯”,我们就完全指称了那个对象,尽管当然我们对他的了解不是完全的。意思的简约性和非透明性可见一斑。但是,指称则是我们这样做时所必须假定,该物的全部面向或层次。我们当然不能完全掌握指称,因此我们只需要掌握的是一些我们彼此同意的实例,这些实例之间的相似关系,至于这种相似关系确切是什么(它可能有不同的层次),我们不必完全知道。可以想象,当我们以某个词来指某类物,我们明确将这个词用于某些实例上,且这些实例之间存在某些相似关系,其“背后”有某种原因导致,但该原因对我们不可见。

维特根斯坦的“游戏”例子是这样被索姆斯理解的。“游戏”这个词指称了一种东西。我们毫无疑问地将“游戏”用于一些典范事例,但没有发现有某种事实或面向,是所有这些事例所共享,且仅仅为它们所共享的。与自然种类物相比,我们没有在游戏中找到类似水的分子机构 H2O 这样的事实或面向,从而发现,过去凡是被我们以“水”来指称的无色无味透明可饮用的液体,都其实有相同的且独有的分子结构 H2O。但是,索姆斯仍然说,我们将“游戏”用于一些典范实例,加上一种相似关系,这种关系使得某种东西[东西 1]与决定一种游戏自身明显算作游戏的某种东西[东西 2]相关。

这是这样一种情况:(1)游戏可能是类似自然种类物那样的东西,但我们截至目前只发现了它的一部分(而不是像水的情形,发现了它的一个完整的层次,即分子机构 H2O),这些部分之间所以被纳入“游戏”的名下,一定是由“背后”的什么东西(即游戏的深层属性,也就是上面的东西 1)所决定的,但我们还没有看到;(2)我们所能看到的是,特定的游戏实例有一些特性(也即是上面的东西 2),当我们看到这些特性,就自然倾向于将其算作游戏;(3)我们用来决定不同游戏实例明显算作游戏的东西 2 不完全相同,没有哪个东西 2 被发现贯穿所有的游戏实例;(4)但是,我们可以推测一种可能性,东西 1 是贯穿所有游戏实例的东西,正是它暗中决定了我们将各个实例中不尽相同的某些东西 2 的实例算作游戏;(5)不过,索姆斯认为,东西 1 和东西 2 之间的关系不是因果解释关系,而是某种更接近说话者的兴趣和优先性的东西。

对于最后一点,说话者的兴趣和优先性,大概是与规范和价值相关东西。规范和价值对实践有决定性作用,但拥有这些价值和规范,却可能不是宇宙的终极事实。换言之,还可能有某种东西 0,它在因果上决定了东西 1,正如在自然种类的情形中,东西 1 决定了东西 2。这是一些哲学家将实践作为一个现象整体来探究其与宇宙深处的某种东西的属性的关系的哲学出发点。拉兹的 Can There be a Theory of Law? 和格林伯格的 How facts make law 可以作为两个在法哲学领域的例子。

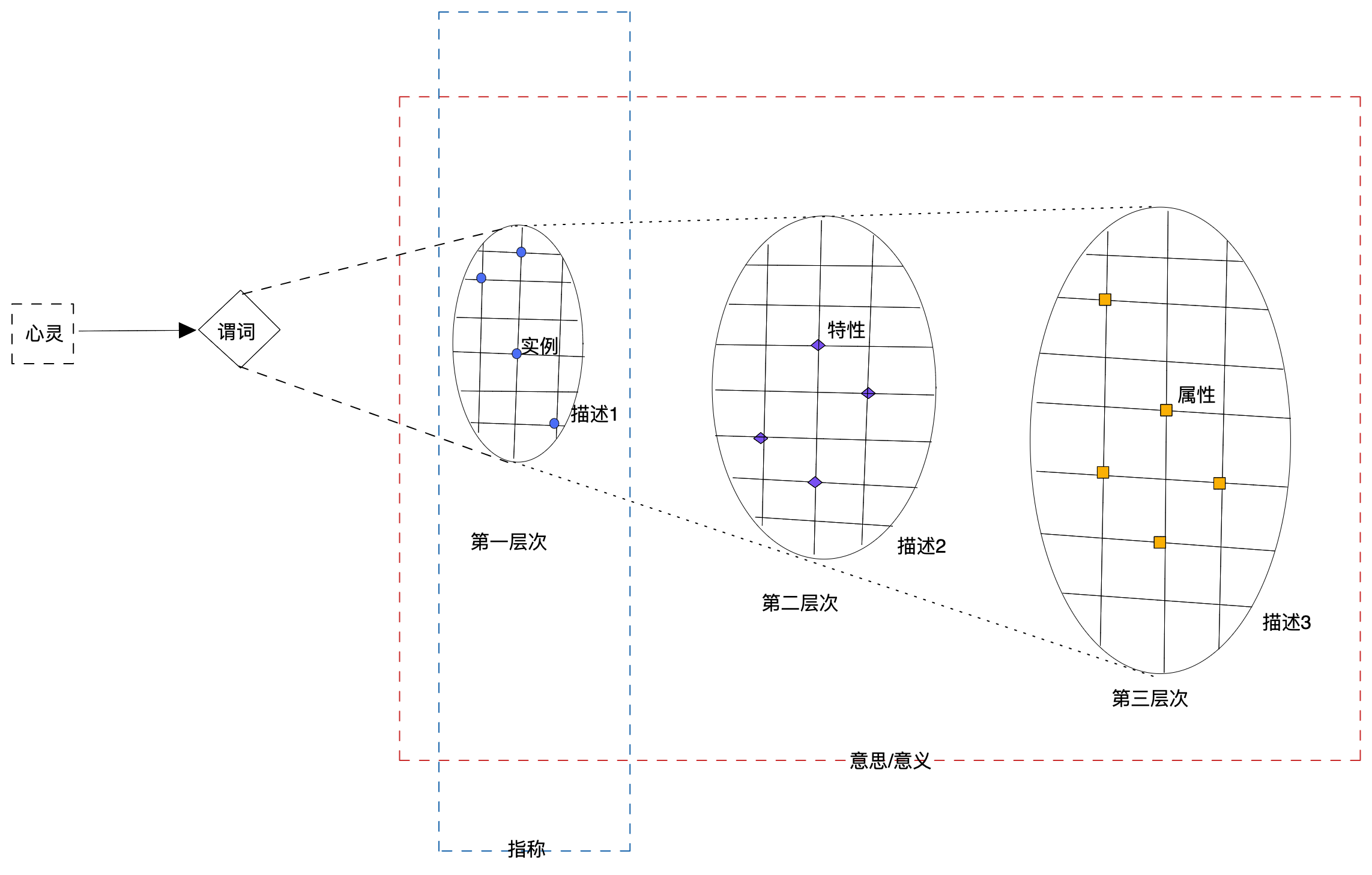

以上论述可以用如下示意图来展示:

(1)我们以相同谓词来称谓的对象,可能只是某种事物的部分实例或部分层次,以上展示的是部分层次。○ 是我们在这个层次识别的实例。网络是对它们相似关系的描述。这种描述不足以定义被称谓的这种事物。可以看到,可能有不止一个层次。例如“水”所称谓的对象在这一层次是无色无味透明可饮用的液体。

(2)在第二层次,相应有不同的描述和不同的实例。其中 ◇ 是在这一层次的实例,但相对于第一层次,可以称之为第一层次的实例的特性或属性(当我们将特性理解为更直观的东西,而将属性理解为更隐含的东西时,我们称这一层次为特性)。例如,我们认为在一定的微观层次,“水”所称谓的那种东西的实例是 H2O,而它可以被认为是水这种液体的特性。

(3)也许还有更多的层次,假设它是最终的层次。

(4)所有的层次加起来才构成谓词的意思/意义。但指称则仅限于我们在引入谓词时所已经遇到的实例,和今后将遇到的相似实例,以及这些实例之间的相似关系(尽管这可能是未被查明的)。

(5)指称和意思之间的差别让我们看到,指称仅仅是对事物的部分把握,但就指称在事物的特定层面已经完备,则对该层次的指称足以使谓词的意思拓展到整个事物。可以简单概括为:透明指称,暗昧意思;变动的指称,不变的意思。

意思和断言之间存在裂隙

文本内容和文本句子的意思之间的裂隙的要点是:“句子的语义内容并不总是决定对其按字面使用时所断言和传达的东西。有时候所断言或传达的东西超出了语义内容,有时候语义内容根本不在断言之中。”法律文本的意思仅仅是法律文本所断言和传达的内容的一种决定因素或者贡献。索姆斯让我们考虑限定摹状词「the F」。

关于这些表达式的基本语义学事实是,「The F is G」这个句子表达了一个真理,当且仅当存在一个单独的东西,(在相关的环境中)满足 F,且也满足 G。其基本的语用学事实是,这些摹状词经常被指示性地(referentially)使用,以聚焦一个具体的个体,事关如下问题,即说话者对谁做出陈述。

他举了一个例子来说明如上问题。我们说,(1a)“在角落里正在喝香槟的那个男人是一个著名的哲学家”。其语义内容是,(1b)“存在一个对象 x,x 是一个男人,且 x 是在角落上,且 x 在喝香槟,使得(such that)x 是一个著名的哲学家”(不熟悉这个处理的请学习罗素的摹状词理论)。

(1a)的基本逻辑形式就是「The F is G」,而「The F is G」的具体内容就是(1b)。也就是说,“存在一个对象 x,x 是一个男人,且 x 是在角落上,且 x 在喝香槟”=F(x),“x 是一个著名的哲学家”=G(x)。

想象一下,当我和你走进一个餐厅,我指着一个坐在角落里喝香槟的男人说了(1a)。首先,你马山领会了我说(1a)的语义内容(毋宁说是其语义逻辑)。也就是说,你知道我首先在说,存在一个对象 x,x 是一个男人,且 x 是在角落上,且 x 在喝香槟,使得(such that)x 是一个著名的哲学家。然后,由于你的指示和我的观察,我马上认为,我们眼前的 m 就是 x。在这里,x 充当限定摹状词 F 的一个变元或者占位,因此有 F(x);当以某个实体 a 充实 x,就会得到 F 所指称的对象的一个完整表示,因此有 F(a)。在我们当前的对话中,这个实体是是 m,且由于我认为 m=x,则我自然有 F(m),因而我就有了 1(c)“存在一个对象 x,x 是一个男人,且 x 是在角落上,且 x 在喝香槟,使得(such that)x 是一个著名的哲学家,而 m 就是 x”。自然,最后,我也就直接有了(1d)“m 是一个著名的哲学家”。

以上在对话中的领会,其实是在一瞬间完成的,但其逻辑一如上述。索姆斯继续引导我们思考,若我对 x 的描述发生了错误,则会发生什么情况?若在听到(1a)时,看到我指的方向有两个符合描述的人,你就不太确定我说的是哪个人。这时候,(1b)就不是我说(1a)所要传达给你的内容了,因为符合(1b)的有两个实例。但(1c)和(1d)仍然是我要传达给你的。再设想,如果你看到角落里没有什么男人在喝香槟,或者正在喝香槟的人不在角落里,我就错误描述了 m。虽然我错误描述了 m,但我所要传达给你的仍然主要是,m 是哲学家,而不是 m 在角落里或在喝香槟。索姆斯最后说,“这一不周到的错误可能得到缓解,如果(1d)是真的。既然在许多情形中,对于对话而言,断言了什么,比是否 m 事实上在喝香槟或者真地在角落里,更重要,那么严格说来,说话者说了一些假的东西,比起她陈述了一件重要的真理,不那么重要。”

限定摹状词的例子其实与意思的简约性和非透明性的例子所处的情况非常相似。一个词 G 的意思的简约性和非透明性的问题,它的逻辑其实可以被组织成这样的问题:存在什么对象 x,满足什么条件,使得(such that)是 G。再这里,以上描述条件可以整体写为 F,因此问题就回到了限定摹状词的问题:「The F is G」。在这里,我们充分把握的是 F,但对 G 只有很少的把握,G 对于我们或许是不可获取的,暗昧的,但这不妨碍我们可以完全指称它。F 其实就是我们对 G 的有限面向、层次和部分的某种把握,通过 F,我们完全指称了 G。

将如上思考引入到法哲学,我们既可以探究具体法律文本的明示(F)和暗示(G),也可以探究整体的”法律”这个词所已经掌握的部分和还未明的部分。法哲学中所有的形而上学进路的信心来自于这样一个信念:就我们对“法律”语词截至目前的使用实践,暗示了这背后隐藏的更大更深层的法律事物。

结语

最后,我来总结下以上语言哲学教训对法律哲学可能启发或贡献。

第一,这些语言哲学的讨论,主要面向可以用词(W)来指物(T)的情况,换言之,必须有 T 存在。从这个意义上看,这些语言哲学教训是否适用于法哲学关于法律存在和本性的一般和根本问题,是值得商榷的。因为,是否存在法律这种物,以供“法律”这个词来指称,正如存在水这种物,以供“水”这个词来指称,是有很大争议的。

第二,但是,关于“游戏”这种实践的讨论,却打开了一个缺口。我们没有在法律实践中找到贯穿所有法律实例的东西,有两种可能情况:第一,的确没有法律这种东西,类似于自然种类物那样,存在所有实例共享的独特属性;第二,的确有法律这种东西,但我们还没有发现所有实例共享的独特属性。第二种情况就落在关于专名和自然种类词项的意思的简约和非透明性的情况之下。

我们在上面关于“游戏”的讨论中也提到,拉兹和格林伯格等时下的法律哲学家强烈主张,法律是某种独特的存在物。与之相对照,德沃金强烈主张,没有法律这种独特的存在物;既然如此,语义学的讨论是不适用的。“语义学之刺”的攻击可以从上面的讨论得到一种理解。当然,我必须说明一点,这种攻击对拉兹和格林伯格更准确,而不是对哈特。哈特的情况很复杂。第一,他其实并不真的认为法律是一种确定的东西。他和德沃金在这个问题上的立场是一致的。第二,他的理论却给引人一种观感,显得他持第一种可能性(拉兹就是这么理解的)。因为他认为法律实践是作为一个现象可整体观察的。请记住,将任何实践个体化以做整体观察,是一切法哲学中的形而上学进路的基本出发点,无论实践的内部如何复杂,以及最终如何,哲学家都可以设想其受宇宙深处的某种东西的影响。我不认同这种形而上学进路,但我承认,无法从经验上否认,法律可能是一种确定的宇宙存在物,类似于自然种类物那样的东西。

最后,研究这种问题对于我们的法律实践内部是没有任何用处的。甚至,研究者必须注意到,他们对法律实践现象的“观察”也是法律实践现象的一部分,而这种观察会不断影响被观察的对象,以至于,即使法律是某种东西的可能性不被排除,这种“观察”即“干预”的情形,也大大增加了这种研究的复杂性,损害了其可行性。