屠杀与哲学

自然法学说的复兴

说到自然法学说的复兴,人们就不得不提拉德布鲁赫。在二战之前,他本来是法律实证主义的鼓吹者。这种学说的一个核心主张是,法律和道德没有必然联系,一种法律即使在道德上是恶的,也是法律。这种主张后来不知被什么人概括为“恶法亦法”。为了使法律与道德在概念上分割,法学家也必须将法律与正义这种特殊的道德概念分割。

众所周知,古老的自然法学说一直主张,法律是正义之事,号称法律的东西如果不是正义的,那它就根本不是法律。现在按照法律实证主义,法律可以是不正义的,但按照人们通常的法律观念,既然承认那是法律,就有义务服从,而任何法律自身也必定要求服从。纳粹的号令是法律吗?如果是的,那么有什么理由拒绝服从它?1

二战之后,面对纳粹罄竹难书的罪恶,特别是在法制上的倒行逆施,拉德布鲁赫开始反省法律实证主义在实践上的效果。他认为,法律实证主义关于法律和道德、正义的分离命题,对邪恶的纳粹法律起到了推波助澜的作用。元首的法律不可能只由元首一人执行,加上元首忠实的信徒也还是不够,元首的法律居然得到了千万普通官员的执行,这足以说明法律实证主义学说在实践上的危害。拉德布鲁赫于是极力呼吁回归自然法学说,恢复法律与道德,法律与正义之间的必然联系。

这样一段法学理论故事在任何一个法学生和门外汉看来都是如此明白易懂。纳粹法律,比如以溯及既往的法令来惩罚人,鼓励告密等,在道德上的邪恶是如此的明显,但却得到了普遍的执行。拉德布鲁赫觉得自己再次面对一种邪恶的本质,纳粹法律背后的法西斯主义,是人类有史以来所能遇到的最邪恶最无耻最恐怖的政治类型。为这个判断提供证据之一的是纳粹对 500 万犹太人犯下的滔滔罪行。所以拉德布鲁赫觉得必须调整我们的哲学,将盟国的胜利,不仅仅解释为铁与血的胜利,更加是正义对邪恶的胜利。

战后,盟军的军事法庭审判了纳粹战犯的战争罪行,其根据是盟军在战争行将结束时制定的法令,在为这些溯及既往的法令辩护时,他们遮遮掩掩,将“良心”和“正义”的观念直接搬到法庭上,作为一种高级法的宣示。

从那之后直到现在,一种围绕战后秩序的宏大叙事似乎是不言而喻的:第二次世界大战是法西斯主义带给人类的深重灾难,法西斯主义的本质是反人类、反社会,是人类有史以来所能建立的最邪恶的政治学说和实践类型。

1929 年,一向鼓吹法律实证主义的凯尔森在《自然法学说与法律实证主义》一文的最后敏锐地指出,正当法律实证主义如日中天的 20 世纪 20 年代,随着二次大战的危机逼近,自然法学说却意外复兴了,“这一运动是自然法学哲学进展到康德批判哲学之后向着一种新的形而上学以及宗教情感的方向的逆转”,“为了在斗争中获得根据,依靠假设获得绝对依据的需要大大加强了”,“如果连个人也会将他的暂时利益天真地体验为一种‘权利’,那么,每个利益集团在实现其要求时想要诉诸‘正义’,也就可想而知了”。他感叹,似乎只有在和平时期,法律实证主义才能兴盛。

1945 年出版《法与国家的一般理论》时,凯尔森把这篇论文作为附录放在其中。在这本书出版的前一年,凯尔森出版了《通过法律实现和平》,核心主张是,只有通过建立有强制力的国家争端解决机构,才能保障国家之间的持久和平。与拉德布鲁赫不同的是,凯尔森仍信奉制裁在法律学说和法律实践中的中心地位。能够实施制裁,代表了一种相对的优势地位,在这个物理事实的基础上,以“正义”的名义惩罚“邪恶”的行为才变得顺理成章,而不是像拉德布鲁们所认为的,制裁之所以最后被施与,那终究是因为实施者的本质是正义的,而被实施者的本质是不正义的。

中国历史人口变迁

纳粹对 500 多万犹太人的屠杀,是五千年来人类进入文明社会以后千千万万个屠杀中的一个。每一次巨大的战争,都是一台绞肉机。有点不同的是,人们为纳粹的屠杀建立了一种哲学,并在战后的几十年成为无数学者殚精竭虑的主题,开枝散叶、枝繁叶茂,一波旧问题解决的同时,产生了一波新问题。

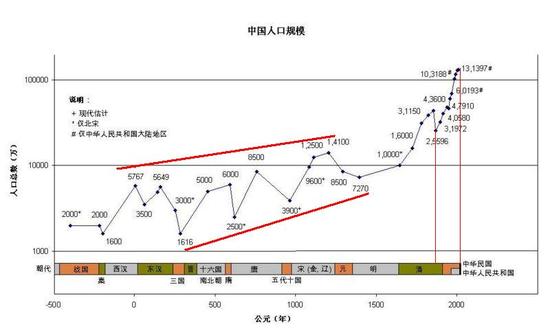

为了做一个对比,让我们看看历代中国人口变迁。古代中国没有今天完善的人口普查,但至少从战国时起,出于战争动员和税赋的需要,统计户口和人头数,是国家的最重要工作之一,所以大致的人口规模还是可以被今天的历史学家所估量的。

以下是一个粗略的估量,当然不同的历史学家的估量有相当大的差别,但总的变化趋势,特别是在特定时期人口骤升骤减,基本是一致的。可以看到,每一次改朝换代,或者一个统一王朝之后的分裂时期,人口的损失常常超过 50%甚至更多。汉文帝时期,中国的人口才刚刚恢复到战国初期,达到了 2600 万。到了武帝初期达到了 3600 万;据有的史家说,当到了武帝后期的后元二年,由于连年征战,户口减半。宣帝时,再次采取休养生息政策,人口达到了 5000 万。两汉之交,由于各种动乱和起义,人口减少到了 2200 万。到了东汉桓帝时,人口再次达到了顶峰,达到了 5600 万。东汉末年,黄巾起义、军阀混战、瘟疫横行,导致北方人口锐减。《三国志》的估计大概只剩下不到 800 万。据有的历史学家估计,三国初期的人口约为 2200 万。唐朝开元时期,人口大约为 8000 万多 9000 万,安史之乱之后,北方人口减半,全国总人口只有 4600 万了。到了唐末黄巢起义,人口再次大减,至五代末,人口约为 3000 万(再次回到战国初期的水平)。北宋人口曾一度突破 1 亿。在蒙元兴起入主中原之时,全国人口由 1 亿多下降到了 6000 万,据有的历史学家则估计,彼时损失了将近 90%的人口。明末人口在 1600 年左右达到峰值,约为 1.97 亿。到 1644 年清军入关之前,短短 44 年,明朝人口再次损失,达到 1.2 亿。1651 年,经历混战和屠杀,人口降到了 5000-6000 万。此后,中国的人口就没有再少于 1 亿。

我们可以看到,古代中国的每一次改朝换代和分裂动乱时期,都是一个屠杀横行的时期,人命如草芥,短短几十年的时间,损失的人口数量级常常达到 5000 万,可以想象当时是多么惨烈,杀人如麻的将军和强盗在血流成河的街道行走,绝非夸张。三国时期的军阀混战和唐末的安史之乱、黄巢起义以及“五胡乱华”,是典型的人口锐减时期。战乱不可避免地导致屠杀盛行。

我们是否发现,古代中国有人发明了什么哲学,以说明当时的某些政治类型是邪恶的,某些人是邪灵附体,或者发现一种在形而上学意义上是恶的类型的东西呢?没有。古代的中国人经历那么多的创伤,百姓怨天尤人,精英则想早日统一天下,恢复太平。他们不是没有思考过人间惨剧的原因,也不是没有诅咒过残暴的杀人狂魔,但是他们没有创造一种哲学,将“就在宇宙深处的”某种邪恶本质属性附加到任何事物之上,并且以宗教般的执著和热忱,将它们永久地钉在耻辱柱上。对于古代中国人来说,历史一治一乱,人们在治乱之中享福或遭殃,因此无论是政治精英还是黎民百姓来说,期待的都只是恢复安定的秩序,修养生息。

法西斯主义与军国主义

黄巢没有像希特勒那样被人们所记忆,希特勒则被哲学家冠上了形而上学意义上的邪恶本质,这反映了东西方文化的某种深刻差别。被黄巢屠杀的长安贵族后裔,没有为黄巢准备一种比如说叫“黄巢主义”的哲学。让我简单解释下什么是“形而上学意义上的邪恶本质”。一种精致的哲学会指出,宇宙之中或者上帝的意志之中,存在某种邪恶本质,这种本质我们看不到摸不着,但会弥漫在我们的世界之中,在某些我们可以看到的事物之上体现出来。这种邪恶本质是一种客观的实在,以我们所不知道的方法从遥远的宇宙深处伸出它的触角,控制了某些人的精神,使他变成一个恶魔。而这就是盎格鲁-撒克逊人对希特勒的最终刻画。

如果我们稍微明白这样一种形而上学努力,经过简单对照就会发现,在中国的历史上,这种事情从未发生过。我们会用平常的话语来形容一个人物的残暴:他屠杀了多少人,这些人是多么无辜,死亡何其惨烈;对他最极端的否定,就是“禽兽不如”、“心如蛇蝎”等这些词了。这些都是非常实在的事实,无需关于什么本质属性的形容词来表达。我们会对一个人物深恶痛绝,理由只在于他做了某些在我们看来“丧尽天良”的事情。无论是政治人物还是普通个人,对他们的道德谴责以平常可以理解的事实来证明,并最多诉诸如果没有前述之事实就会异常单薄的“天”来发出指控。

让我们对照下中国人对日本人的屠杀的仇恨。我们的教科学书上虽然指出日本的某些人因军国主义思想而侵华,犯下了滔天罪行,特别是对南京几十万手无寸铁的平民残忍屠杀。但是,军国主义到底是什么?为什么是这种思想导致了日本的罪行?这很难成为一般中国人的重要议题。军国主义在一般中国人的心目中没有法西斯主义在一般西方人的心目中的那种哲学意蕴,它不是本质,顶多是一个形容词。军国主义是某些中国学者对西方人对纳粹提出法西斯主义指控的模仿,但不打算将其上升为一种类似法西斯主义的邪恶属性。我们对日本人罪行的记忆和评价,满足于可以平常话语描述的屠杀事实。我们更不会想,在遥远的宇宙深处,有一种军国主义邪恶本质,它牢牢掌控了当时日本的天皇、内阁大臣和军官,以及相当一部分的日本平民的头脑,以致它们作出这种惨绝人寰的罪行。我们也不会真地相信,由于我们身上具有一种与宇宙深处遥相呼应的正义属性,并因而在这个意义上是正义的化身,最终战胜了具有邪恶属性的日本侵略者。

我们以最为平常的话语来描述我们对日本人的胜利:先烈的鲜血和领袖的决策。“正义”与“邪恶”也被我们的所用,但它们并不指谓昂撒人口中的那种客观实在,在后者那里,恰恰是由于自己具有与宇宙深处的正义本质遥相呼应的本质,才战胜了具有邪恶本质的法西斯统治,换言之,昂撒人战胜法西斯,可以被看作是在遥远的宇宙深处,正义的本质压倒了邪恶的本质这样一种事态的投影。

犹太人的心理创伤及其治疗

哲学是西方的特产。哲学的内核是形而上学。任何的形而上学说都致力于探究和言说某种宇宙深处的本质属性或者造物主的神圣意志。这些东西不是我们世界的现实,而是存在于一个平行的完善世界,后者以某种我们不能理解甚至完全不知道的方式影响着我们的世界。我可以说,中国从未产生或至少从未流行这样一种观念。

这样一种哲学或者说形而上学癖好,最早可以追溯至犹太人。犹太教和它的创世纪故事、末日审判愿望,是在犹太人遭遇灭国之灾、失去家园、流离失所之后的精神鸦片:他们需要一种幻想,要把他们所遭遇的那些时间尺度,放在一个据说远远大得多的接近无限的时间尺度上,这样他们可以安慰自己,今天的遭遇是上帝整全安排的一个微不足道的片段,是上帝有意为之,目的对上帝选民的考验:上帝将在遥远的未来通过末日审判的方式,恢复犹太人的所有福乐和荣耀。

亡国灭种之人觉得自己是天选之子。这个宏大事业的开始却很平常,如果不是出于某种机缘巧合,你甚至不会发现它与历史上任何其他遭遇亡国灭种民族的自我安慰有什么差别。然而犹太人做了一件前无古人的事业。犹太人不仅使相信了自己的幻想,而且成功使蹂躏他们的主人对自己的幻想俯首称臣。罗马人就这样被犹太人收服,以至于支配了未来两千年的西方历史。稍微仔细点考察犹太人的这段历史,就会发现两个看似矛盾实则彼此相容的事情:第一,犹太人在身体上臣服于罗马人,第二,犹太人使自己创造的上帝支配了罗马人。只有当一群人形成一种形而上学的倾向,对宇宙深处的本质属性或者造物主的神圣意志产生真正的智识兴趣,这才是有可能的。因为一切形而上学,都在诉诸一些不同于现实可直接把握的实在,并使信徒相信一个二元并立的世界。

尼采在《道德的谱系》等一系列著作中深刻揭露了犹太-基督教的伎俩。他们发明了超现实的本质和意志,为的是一方面麻痹自己的现实痛苦,一方面伺机控制在身体上支配他们的主人的精神,最终颠倒主奴关系。尼采认为犹太-基督教破坏了古代罗马人的精神,败坏了西方文明的根源。尼采本来是为了反对形而上学而拿犹太-基督教开刀的。他对犹太-基督教的憎恨,被一些纳粹分子用于反对犹太人的口实。人们可以发现,正如尼采所描述的,未被驯化的罗马人自然而然地展现自己的武力和德性,他们不需要诉诸形而上学或神圣意志,他们占领一座城池,屠杀城中人民,心中没有任何愧疚。当然,他们的敌人如果有朝一日能够恢复家园,报仇雪恨,心中也没有任何愧疚。人们是有仇恨,也会提出残忍、不义的指控,但这些指控的意义,仅限于那些可以平常话语所描述的事实。直到罗马人遇到了犹太人,一切就都变了。在犹太-基督教的宏大叙事中,罗马人的德性、功绩和幸福成为了上帝无限安排中微不足道的偶然。对一切事物的评估,都要以宇宙深处的本质或造物主的神圣意志为根据:屠杀是邪恶的,不仅限于那些可以平常话语描述的邪恶,而是被宇宙深处的恶魔支配的那种邪恶。

哲学家与史家

犹太-基督教没有古希腊哲学的加持,是不能有今天的成就和面貌的。作为形而上学的哲学是西方的特产,但尤其可以被认为是古希腊的特产。众所周知,犹太-基督教被著名的教父哲学深刻改造:奥古斯丁主要以柏拉图哲学改造基督教义,阿奎那主要以亚里士多德哲学改造基督教教义。

追寻本质,这种智力活动,当然是古希腊人的特殊游戏。考察自己的感官所给予的,理智所建立的,古希腊人觉得这些犹如河中树木的倒影,是对更真实世界的反映,而更真实世界的反映,有可能是更更真实世界的反映。于是那宇宙最深处的绝对存在或绝对本质,必须成为人们探寻的对象。

我不想花费时间来评价这种智力游戏。当代西方哲学自身作出了很多努力来克服这种无聊的冲动,语言哲学、实用主义,莫不如是,只是这些基本上只是被宣布为哲学事业的离经叛道,甚至被一笑了之。如果你不参与一种游戏,而只是宣布它是荒谬的,那么你只会换来那些执着于游戏的人的嘲笑。面对西方哲学两千多年积累的千万个比神经组织还要复杂的线索、脉络和议题,你要么进入哲学家的队伍中,在解决问题的过程中创造问题,要么站在哲学殿堂的门外像乞丐那样被嘲笑。你无法说服里面的人相信,那些不是真正的问题,除非你在他们的框架内提出你所谓的真问题;换言之,你不能宣布这些问题作废,只能证明这些问题错误。

哲学家是一种什么样的生物呢?就他们是一群探究宇宙深处本质或者造物主神圣意志的人来说,我们中国从来没有这样的生物。想象着他们为每一种现实的制度准备的本质或神圣意志清单,以说明它们如何邪恶或如何正义。他们不但跟在政治家和将军的后面,为每一场胜利的屠杀辩护,并将胜利从可以平常话语描述的事实推向宇宙深处和造物主,将失败者永久地钉在邪恶本质的耻辱柱上,而且主动刻画尚未消灭的敌人,为新的破坏、压制、侵略和屠杀制造真理的根据。

与西方哲学家对应的是古代中国的史官。史官首先以平常的话语记录常识可理解的事实,然后根据基本的善恶观念来组织材料和简单评论。直到现代,司马迁的写作并没有显得过时。但从西方哲学家的角度,由于不探究本质和目的,司马迁的史学只是幼稚的流水账。当代中国人希望把《清史》作为一项哲学或者西方史学的工作来做,司马迁的事业也将要失传。司马迁的事业是以平常的语言来记录事实,并以平常的善恶观念来评论这些事实,现代中国人已经觉得不够。但是,也许在司马迁看来,没有比用一篇篇现代学术论文来撰写历史更糟糕的了。历史本来就是故事,故事由平常的语言和平常的观念来撰写,而这已经足够。

结语

我们的世界需要司马迁这样的史家而不是西方的哲学家(臭名昭著的例子是施米特和海德格尔)。这是当我们仔细考察西方哲学的形而上学冲动以及西方人,特别是昂撒人在他们的政治学说——自由、民主、博爱——的口实下,将一切他们已经打倒和想要打倒的敌人斥为非自由、非民主、非博爱的历史和现实所想到的。“上帝佑我”,这个默想,可以理解为遥远的宇宙深处的本质正在转动真理的齿轮,并将力量投射投射到那些拥有自由、民主和博爱属性的昂撒人之上。力量和平实的事实被隐藏,光辉的理念闪耀光芒。也许他们终有一天自己会承认,他们从来没有践行过那些价值,而只是凭借力量而宣称拥有真理,并作为污名已被打倒的敌人和想要打倒的敌人的口实。

也许卢梭是其中少有的清醒者。如果人们只看《社会契约论》,会看到一个热衷于在欧洲实现自由、民主和博爱的哲学家。但《社会契约论》的前传——《论科学与文艺》以及《论不平等》——以及所有卢梭学说的总结——《爱弥儿》——宣布了如下几个要点:

-

人类本来是好的,一旦投入社会而无可避免的堕落了。

-

在人类还没有建立社会的独来独往的时期,财产、优异、荣誉的观念还没有占据人们的头脑,正义的观念也只是在财产等观念之后才产生的。

-

人类无可避免地因这些观念的产生而进入社会,也因此走上一条不自由、堕落、虚假的不归路。

-

人是生而自由的——但这是在人类社会建立之前——但人却无往不在枷锁之中——这是在建立社会之后。在拥有财产、正义、荣誉那些观念之后,自以为自由的人,却比任何其他人都更加不自由。

-

进入社会是不可逆转的。尽量减少不自由的枷锁的力量,为枷锁上装饰一些鲜花,正是《社会契约论》想要做的工作,如果实现,那么将会有一个在所有不自由的社会中相对自由的社会。

注释

Footnotes

-

当然这在理论上不必如此,因为法律实证主义可以一边宣称法律即使不正义也是法律,一边主张是否服从要看法律是否正义。法律实证主义可以把自己标榜为一种将法律是什么和法律是否应当被服从这两个问题分离开,从而使对任何实在法律的批评成为可能的学说。但另一方面,人们根深蒂固的法律观念是,既然承认那是法律,那么就有服从的义务,从而使法律实证主义成为阻碍批评实在法律的帮凶。 ↩