对象和语境

如何向一个还不知道怎么使用“triangle”一词的孩子解释其意指(meaning)

如何向一个还不知道怎么使用“triangle”一词的孩子解释其意指(meaning)1 ?我们或许会给出一些功能高度相似的表达式来解释“triangle”的意指,比如

‘Triangle’ means plane figure bounded by three straight lines.

如果这里是将“triangle”的功能等价于“plane figure bounded by three straight lines”,那么它拥有一个如下逻辑的形式

·triangle·s =·plane figure bounded by three straight lines·s

这是说,诸殊型“triangle”与诸殊型“plane figure bounded by three straight lines”指示相同的对象。2

孩子也许对几何语言不感冒,不过他应该珍惜,因为他可能要在特定的场合遭遇不能使用功能等价模式来理解某些语词的情况,比如在说到“point”、“line”和“intersection”等的意指时,就会陷入困境,因为用什么功价等价的表达式来解释它们的意指呢?

说点题外话,整个基础教育中,一般的孩子也许从未遭遇这一情况,对于老师和学生们来说,什么是“点”什么是“线”,这是不言而喻的,只有不对此感到困惑,才能对初等几何的学习感到安心,正如不对物理对象的实存问题困惑的人才会安心活在常识之中。只是在学习高等数学时才可能遭遇这类情形。您可能发现有的数学家用“点”的运动来定义“线”,用“线”的运动来定义“面”,用“线”的相交来定义“点”,或者引入“向量”术语来解释这一切(有多少中学生考虑过为什么要引入“向量”这个数学范畴?),这会是一套繁复的说明,就特定的实践语境而言能够达到目的,不过根本上存在许多难以解决的困难和混淆。怀特海和罗素曾试图用逻辑的方法来得到“点”、“线”、“面”的概念(我不愿意说他们使我们得到了对象)。无论如何,在特定场合,我们不再能够用功能等价的模式来得到一些语词的意指,而是用其他一些语词(解释项)来解释它们(被解释项),这样,解释项就将被解释项置入一个更大的语境当中,在这里,被解释项凭借解释项彼此之间以及解释项与被解释项之间构成的实事关系(factual-matter-of-relationship)获得其意指。塞拉斯在这里评论说:

当说到像“点”、“线”、“交点”等这样的语词,解释它们的意指必不可少的一部分是在某些言语语境中考察它们的使用,比如在表达概念真理的一般语句和在标记了推论信号的符合(corresponding)语句序列中。当然,虽然孩子也得习得用正确词句来回应实例的能力,但是,除非这些回应模式进入语言内移动(intralinguistic moves)和离开语言转场(language-departure transitions),否则它们不具有概念特征,而且连标签都不算。(《自然主义和存在论》第五章,第 29 段)

我把功能等价模式以外的上述模式叫做语境归属模式,为了看清这两种模式分别是则么回事,以及它们之间的关系,我们同时还得对塞拉斯所谓的“语言内移动”和“离开语言转场”等语言行为(languaging,请回忆我在《休谟和自然主义》中提到的“ing-ed”区分,即“动作-对象”区分,以后还会专门讨论这个问题)以及这一段里他未提及的“进入语言转场(enter-language-transition)有所了解。

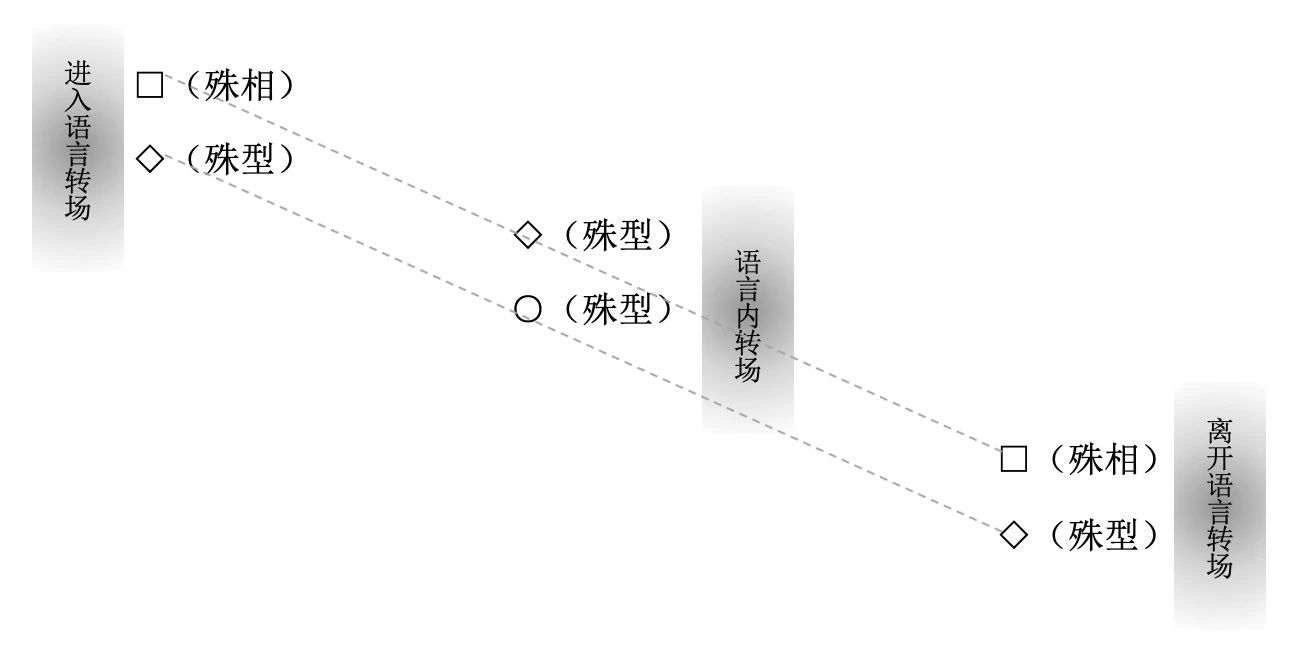

我们若以 ○ 来解释 △,会发现只有同时认识到 ○ 在表达概念真理的一般语句的使用时,或者是同时认识到 ○ 在一个相互之间有推论关系的语句序列(网络)当中,才能完整认识到 △ 的意指(注意这里的 △、○ 等仅仅是为了说明问题而给出的相互可区分的图案,与“triangle”没什么直接关系)。三个转场的图示如下(请从戏剧的“幕”的变换或电影的镜头切换的角度来理解“转场”的含义,这其实是描述“语言动作”所用的术语):

我来解释上面的图示。假设在特定环境中,对特定对象 □ 有 ◇ 语言对应,最终建立起 □ 和 ◇ 的对应(符合),就像每次伸手在孩子面前都发出“手”的声音,最后建立起手-“手”的对应(符合),这是个事物-语词结构的对应(符合)。这是典型的功能等值模式,我们开始从世界进入语言,完成第一个转场,即进入语言转场。

当我们获得了殊型 ◇ 后,就将它放入语言的网络内进行推论活动,这里会与一系列的殊型发生关系,它们靠相互之间的关系所构成的实事关系解释了殊型 ◇ 所指示的项目。塞拉斯说,在解释像“点”、“线”等语词(它们是一个个殊型)时,就要将它们置于一个上面描述的语境内。○ 是什么角色呢?它就是 ◇ 的元语言,即语义语言,它的功能是给殊型 ◇ 分配一个指称,使得它表示真正的语言外对象 □,正如当你说

(I)“手”表示手

时一样,依照逻辑,它有如下图式

(II)◇(表示)○

为什么不是如下图式?

(III)◇(表示)☐

这是因为,现在已经进入语言内,(I)中的不加引号的手其实不也是语词殊型?它又不是真正的手。

现在,要是你先伸出手(为了配合讨论,你我肯定在脑补一个手的图像来,或者看看自己的手,以使得我们并不纯粹是在看语词),并说“手”时,那么你就由语言内来到语言外,其过程如下:

(IV-1)☐(你举起手)

(IV-2)◇(你发声“手”)

显然,你这样做之前,从语言内先获得了如下图式

(IV-0)◇(表示)○

它与(II)一致,在语言内。

(IV)是离开语言转场,是个典型的实践推理。不过我得赶紧说,严格地说,(IV-2)中的 ☐ 和(I)中的 ☐不同一(这一点事关重大!想想这是为什么?)。还可以想一想如下情形:

你先说“我将(shall)举起手”,接着举起你的手。

这是个典型的实践(其中当然包含实践推理)。

以上用手说明的例子不适用于“triangle”的例子,正如我们所看到的,当说到“point”和“line”时,就难以通过追溯(I)过程来做到。没有 point 或 line本身摆在我们面前,供我们建立对象-殊型的对应,我们只有通过将殊型“point”和“line”置于一个巨大的殊型网络内进行推论,通过这个语境中的各个要素整体的相互依赖的实事关系(factual-matter-of-relationship)来理解它们的意指。

塞拉斯说,孩子当然也得习得用正确的词句来回应实例的能力,这是说,当以上述语境模式建立了对“point”和“line”的意指后,则可以以类似于(IV)的过程画出一个“triangle”实例来。这后面的情况可能是这样的:建立一组词句,它们在一个特定的几何理论(比如黎曼几何学)中相互之间有着复杂的推论关系;一旦认为它们是充分的,则依据这些词句来画出 triangle 的实例来。我们得明白,所画出的实例之所以是实例,这根本上是用那些词句来解释,而不是相反,即它们自然而然、如其所是的本性致使要用那些词句来表示。这显然就是一个实践的实例。

至于“表达概念真理的一般语句”,它不是

单身汉是未婚男子。

这样的语句,而是像

这根指针被磁化了,因此,当它自由漂浮时指向北方。

这样的类律陈述(law-like statement)语句,我自己一直在讨论的闪电-雷声所涉及的典型反事实语句或虚拟条件句就是这类语句:

如果现在闪电[现在实际没有闪电],因而,稍后雷声。

初步评论是,意指陈述的表层语法掩盖了经验意指的整体论特征,即融贯和相互依靠所把扮演的必不可少的角色。这里所谓的整体论特征可以从要不是在给孩子解释“点”、“线”时所用到的解释项被置于一个推论系统之中,则其中试图充当殊型的语词连标签也算不上这一点评论中可以看到。

更简单的例子是,同样是学会“太后吉祥”的发声,孩子和鹦鹉的根本差别是,前者将多次发出的 “太后吉祥”的相似发声都归属到发挥特定功能的语词之下,并立即进入到该语词所属的巨大网络之内,后者甚至只是莫名其妙地觉察到“太后吉祥”发声的相似性,从而能够多次发出“太后吉祥”的声音。鹦鹉充其量只完成了过程(I),即执行了一个有对象-殊型结构的语言动作。当然,没人相信,没有进入语言内转场的鹦鹉获得了与孩子相同的对象,但会相信,在某种程度上,鹦鹉和孩子都接受到了外部“太后吉祥”发声的因果影响。对象或许仅仅是我们在特定语境中的聚焦,其背景是一组句子,正是后者才是那个对象的名称的完整意指。我们有些惊讶地发现事物的本性居然有语言的构成性因素。

可以说,除非我们不但在标准条件下学会了“这是红的”,而且愿意做出像

这是红的。因此,它不是绿的。 这是红的。因此,它是广延的。 这有一个荧光灯。因此,尽管看上去是深红的,但是它很可能是猩红的。

这样的推论,否则我们就尚未完全理解“红的”的功能发挥。

从这个理路看待实证主义就会发现它的基本教条是:基本描述词项的意指由语词-对象结构中的联系构成(正如过程(I)所得到的结果);其他词项的意指由将其和这些首要语汇连结起来的定义链条构成。对此塞拉斯的评价是:

经验谓词的意指或功能部分在于牵涉一个推论模式系统,其中只有一些——最无趣的——表达传统意指理论(带着它对同义性的追求)强调的功能等价。更加重要的是反映接受类律一样的语句的逻辑综合模式。(第五章,第 35 段)

我想给出几点评论。

(1)正如我一直在探讨的闪电-雷声案例中所暗示的,当将印象作为对应对象的殊型时,我们在简单的休谟式世界中就会发现一系列的功能等价关系,比如“闪电-雷声”、“闪电-闪电印象”、“雷声-雷声印象”、“闪电印象-雷声观念”等等。我也提到,就“闪电-闪电印象”的序列而言,我们很难明确区分闪电印象(殊型)和闪电(对象),因为我们捕捉的总是殊型,对象则是一直在后退的物自体。后面我会专门讨论这样一个情况,即殊型必须有一个原始意义上的出现,在那里,殊型就是对象,对象就是殊型,但是二者的关系是相似性和推论性的关系,也就是在这里,我们遇到了“真”和“是”的逻辑结构或本性的问题。

(2)功能等价关系的获得是这样一件事情:在标准环境中,特定的主体能够非推论地给出特定的殊型,建立起对象-殊型结构的关系,比如将孩子放在特定的环境中,总是能够获得“这是羊”的发声(这个发声殊型如何归入到特定语言的网络内,与某个语词类型对应,暂且不问)。

在思考这些问题时,不妨在纸上先画个 △ 再在下面画个 ○ 之类的,其中 △ 就是那对象,○ 就是那“这是羊”(在思考闪电-雷声的案例时,我即是这么做的,事实上,在阅读塞拉斯著作时我在书上画满了类似的符号,最艰难最复杂的问题就以这最简单的图式开始,这正是塞拉斯的深刻而又清晰的魅力所在,我在读休谟的著作中也感受过这种魅力)。

但是,我们千万不要被这里所说的“非推论”所误导了,以为孩子直观到羊。问题恰恰就出在这里的“标准环境”,它是“其他条件不变”的另一个说法。塞拉斯在《经验主义和心灵哲学》中证明,就“这是羊”发声是一个经验知识的片断而言,它绝对是推论的。训练鹦鹉学会在羊出现时做出的发声“这是羊”显然不是知识片断,不过这个有点过渡味道的情形刺激了我们思考人类经验知识的本性,也许自然主义哲学家会想说,二者之间的区别是简单和复杂的区别:虽然我们给人类的知识赋予“规范的”特性——我们从小就被教育以使得我们进入一个语言网络,而且能够操纵这网络内的语词,在它们之间滑动——但这种情况终归是同样作为自然对象(即同样属于经验世界并有经验形式的对象)之间的实事关系。

在“标准环境中得到一个非推论的回应”,这无非是说,一个已经处于语言网络之中的主体总是实际在那个特定的环境中给出那样的反应,它同样是推论的。如不是在咿呀学语,我们总是已经带着一张巨大的网络观察世界。

要是孩子在咿呀学语,每当妈妈出现时,都听到“妈妈”声音,那孩子可能会这样想:

妈妈出现、相似的妈妈再次出现、相似的妈妈再次出现……

妈妈与“妈妈”的关系在咿呀学语的孩子那里的情况与休谟式的世界中闪电和闪电印象的关系所处的情况何其相似,孩子只是聚焦了眼前晃动的物体的某些凸出特征(包括“它”的行为),并将其与“妈妈”的发声建立对应关系,它们之间并非有成人那里如此清晰的对象-语词界限,它们不过都是对象,“妈妈”和那个晃动的物体可能同属一个更完整的物体的一部分。而且一旦他有了数的概念,很可能会想“一个妈妈,又一个妈妈,更多的妈妈……”。显然,此时他可能还未建立起那每天陪伴在自己身边的物体的同一性,并将它与“妈妈”区别开来;而且很可能正是因为有时候“妈妈”出现时,有那些凸出特征的物体并未出现,或者不是每次当后者出现时,前者都会出现,他才最后将妈妈和“妈妈”作为两个对象分离。这一为哲学讨论作出的假想可能不是真实的情况,你可能早就听进化生物学家说过,婴儿对妈妈对象的捕捉模式已是本能,或者也可参考皮亚杰对儿童认识活动的心理学研究。

(3)这里关于意指陈述的整体论意蕴的讨论应该能够使我们对对象的本性有新的的理解。不妨这么说,任何对象的本性都取决于生成或使用它的特定语境,完全意义上的对象是整个语境。不过这会带来几点问题:(a)能否对这里所说的对象-语境关系给出更清晰的一般说明呢?比如,是不是存在语境大小的关系,还是上下级关系,或者同一层面的语境之间的关系是怎么回事?(b)语境的本性是什么,与对象是否异质?如果说语境当然混合着语词-对象,是语言与事物的联结和交互的关系,因此其实质也是知识和行动的事情,那么能否对它们给出一般的说明呢?(c)我们的世界终究是与语言网络区分开的是不是?

这些问题涉及到十分广发和深刻的问题。就对象-语境的关系而言,可以想象电子地图上的某个城市符号,当双击这个符号,就会进入一个更细致的子地图中。将语言与地图做对照是理解语言本性的极具启发性的方式。不过可能一不小心就会落入陷阱之中,我在今后讨论这个问题。就语境的本性问题,如果首先把问题定位到语言网络的本性上,我们得首先提醒自己,语言本身也是自然对象。对于它有如此复杂的特征(characteristic)这一点,我们感到无比惊奇。

一个初步的事实是,它内部实际充满规则支配的(rule-governed)对象和动作,是一个彼此融贯协调的微型世界。如果有上帝,当祂把这个网络置于祂的显微镜下观察,犹如观察一粒细胞,稍微熟悉生理学的人都知道,它仿佛规则/规律支配的工厂。我们得首先从语言也是自然对象也有经验特性这一事实来思考语言的本性的问题才行。

是什么造成它们这样的面貌呢?不要冒然说是心灵或者人的思想创造了它,这会面临自然主义者强烈的抗议,虽然会受到笛卡尔主义者甚至亚里士多德主义者的欢迎。而且,这个由规则支配的对象及其运动组成的网络(或者不妨做个比喻说器官)与其处于其中的世界的关系也不是映射于被映射、非实在与实在的关系,更不是什么人工制造物和非人工制造物的关系。从大的方面看,我认为这是世界既在某些部分又在部分程度上觉醒的状态。从小的方面看,我觉得这是对世界的投影,这是在既确实有所区分语言和世界,又坚持它们不能绝对区分的意义上理解的。要是正确理解这里所说的投影,我们或许能够想到,这个网络不是从“太一”开始逐元素、诸时刻的标记和组合的。世界的觉醒是从局部的任意地点和任意时刻开始的,而且在发展的过程中也充满着偶然性,既然“a is red”就不能“a is green”,如果在这里分叉,世界会进入不同的版本。对理论物理学感兴趣的读者一定对此心领神会。

理解名称(即一般而言的对象指示词),指示词(即“这”、“那”、“此刻”这样的词)和摹状词词(一个限定摹状词就是由一个焦点即对象作为钩子挂起的实事)最好的方式是从坐标那里获得对照,这会使我们放弃原先对它们抱有的不切实际的幻想。相应的,功能等价模式的策略就是,用限定摹状词或限定摹状词组的功能来解释名称的语义角色,而且会毫无疑问发现某个功能相似度。不过这不会把挂钩摹状词(组)的名称所指示的对象真正固定住,因为摹状词(组)在更大的语境中,这语境整体说来如何上所述,是世界从偶然的地点和时刻开始的觉醒。

(这是塞拉斯的例子)想象下一个坐标系的原点 O 的情况。假定 A 的厘米刻度坐标是(2,3),“O”(x)和“在 A 下方 3 厘米与左方 2 厘米的点”(y)之间高的功能等值,这即是说,用“y”作为“x”的限定摹状词,一定会锚定“O”指示的对象,但显然,“O”具有一个不由这样的功能等值构成的功能。

更重要的是,“O”是被选定的,它之被选定是逻辑上的偶然,如果把“A”选做原点,摹状词会被改变,两个坐标系所讲述的“故事”都不一样了。如果这个以“O”为原点的坐标系平移或改变精确度,或者增加维度,或与其他坐标系对照,相应的“故事”也会改变。塞拉斯正确地指出,对象的名称发挥的功能,类似于一个坐标系的原点发挥的固定住参照系中心的功能,可以说,是摹状词的挂钩。

蒯因曾在不同的地方批评克里普克的模态逻辑学,指出后者所谓“固定指示词”(专名)预设了本质,而一旦抽掉本质,摹状逻辑就会崩溃。蒯因对“可能世界”的哲学讨论嗤之以鼻,宁愿将其理解为在一个世界的不同时刻的游历的问题(我自己在《可能者与流逝》也讨论了这一问题)。但塞拉斯却认真对待可能世界和真实世界的关系问题,认为它们是我们的世界故事(world story)和其他与前者竞争的诸世界故事的关系。

后面,我很想讨论以下几个问题:(1)这个语言网络是不是心灵实体或过程作为原因所致使,也即语言是否单纯是心灵意向动作用以传达意向性的工作。(2)作为投射的语言网络究竟是怎么一回事(结合对地图和陈述之间的对照来讨论,这会使我们回到维特根斯坦)。(3)什么是塞拉斯所说的“世界故事”?

2020/3/11 南坪

诸·狗· = 诸·犬·

这里还没有来得及讨论这套记法的逻辑理论,不过请读者这样进一步理解一个加点引号的表达式,如下面表达式

ᵀ、ᵗ、𝑡、𝒯、𝓣、𝓽、𝕥、𝕿、𝚝、𝙏(in L) is t

说的是“is”左边的书写样式都发挥右边的字符“t”在语言 L 中的功能,于是如果

ᵀ、ᵗ、𝑡、𝒯、𝓣、𝓽、𝕥、𝕿、𝚝、𝙏(in L) is △

则会有

·t· =·△·

比如对于

诸·狮子·= 诸·lion·

加点引号的“·狮子·”发挥塞拉斯所谓分配单称词(DST)的功能,它完全是外延的,意指全世界的狮子的个体。

Footnotes

-

“意思”是个非常日常的用法,在特定的哲学场合最好将“meaning”翻译为“意指”,因为这里关心的是语词与对象的关系,“意思”则更适合词典学的目的,在那里,词典编纂者通过他认为读者相对更熟悉其用法的语词来解释当前的语词,因此“意思”特别暗示了语言内的事情。日本人喜欢把“meaning”翻译为“意味”。“meaning”还有一个很常见的译法是“意义”,不过我通常将“sense”等同于“意义”,比“意指”、“意思”更根本,但也更稀薄,一般用作“在某某意义上”的表达式中,如果我们熟悉了整体论,会发现,“sense”不过强调了我们将在特定的语境中谈论对象。与“sense”对应的应该是“significance”,可以翻译为“意义”、“意味”,也是在最稀薄的意义上的指什么东西与其他东西发生也许还不清楚的联系,即使这东西只是它被注意到的动作或主体。当回到“meaning”的动词形式“mean”的时候,我们更坚定了“meaning”应作“意指”。还有一些专业的用语,比如指称(reference)、指示(designate)、指谓(donate)甚至谓述(predicate)在这里先不做讨论,尽管在特定的哲学理论中,它们之间的关系是很清楚的。 ↩

-

这个表达式犹如以下简单的情形 ↩