对象与逻辑

在《“说出”与相信 I》中我讲到,学术研究的过程是建构属于自己的信念体系的过程。为了说明这个问题,我以“搬砖”和“建筑”的比喻作为对比。泛泛而谈当然容易。问题是如何构建自己的信念体系,以什么标准来判定它是融贯的。今天直接要谈的问题不是这个问题,但会与此相关,我们得承认,信念体系的融贯是一个对信念特征的一个非常稀薄的描述,如果不结合个人的哲学(广义的)研究活动,这等于什么也没说。我前段时间再次看范立波在讨论如何做法理学研究的文章中分享自己如何“做哲学”,就已经意识到这个问题,即信念体系的融贯很可能只是一句空口号,如果一个人的哲学活动本身不成功的话。这个问题我想以后再谈。

在《“说出”与相信 II》中我还说到,当我们说出一句话甚至一个词,我们是如何理解它的意义的。我把“意义”理解为言语的所指。清晰的说话或思考首先意味着,我们所说的一句话的各个词项有确定的解释。这些词项中,有的是对象的名称(专名),有的是用于说明专名之间的关系或性质的。“狗”、“首都”、“太阳”、“爱情”这些可以说是指称一些东西,而“非”、“且”、“是”、“如果…那么…”这些词项用于组合前一组词项,构成完整的命题。当然,这是从逻辑的角度来看的。

所谓分析,就是将某个日常陈述转换成逻辑陈述,其中每一个词项的解释都是确定的;这样,当我们完成了分析,也就清楚陈述的意义:我们知道这个陈述说了哪些对象,这些对象有什么关系或性质。就好像我们看到地上有五个颜色各异的小球,于是给它们分别命名,然后在一句话中描述它们的关系或性质。如果这句话足够清晰,即使从未实际去看过那五个小球,也会根据我们的陈述构建类似的“意象”(image)。

这意味着什么呢?首先我们知道,不在现场的人读到我们的陈述时头脑所浮现的“球”的意象,它的形状或颜色很可能异于我们实际所见。这些意象实际是什么样子,取决于被言说者的经验,很有可能就是以他曾见过的某些球体为蓝本的。如果我们告诉一个中国人“Mary kissed John in the park”,鉴于这是句英语,我们来设想他如何理解这句话。按照我们上次的分析,无论如何我相信他肯定会以 Kmjp 的逻辑来理解这句话的。如果他从未见过外国人,那么他的头脑中所激发的意象可能只是两个中国人在公园里接吻。或者,即使没有当面见过外国人,至少从影像资料中看到过,那么在他的头脑中的意象的两个人就有可能比较像令他印象深刻的某两个人。但这些都不是真正重要的,真正重要的是,以 Kmjp 乃至 Kxyz 的逻辑来理解这句话:在地点 z,某个人 x 对某个人 y 实施了吻 K 的动作——我们所理解的是对象之间的关系或性质。从逻辑的观点看,x、y、z 具体是什么对象,它们在头脑中实际是什么图像,这些都不影响我们对这句话的理解。

我们可能是以类似的方式来阅读文学作品的。一部文学作品,里面有许多人物,这些人物有各种特征,他们之间也有各种关系,他们各自或相互之间发生了各种事情,此外还有他们所处的环境和时代。虚构类的文学甚至不是像描述小球那样可以有一个“真实”的蓝本作为参照,但是对于作者和读者来说,他们所能理解的是,小说中的上述要素在我们头脑中投射的影像。如果我们对小说中的两个人物 a 和 b 印象深刻,我们会在头脑中设想他们各自的形象,我们按照小说情节进一步构想他们的特征、关系以及发生的事情。

小说所以对我们有意义,有一点是因为小说世界可以投射到我们的现实世界(或者反着说也可以)。a 对应于现实生活中的什么样的人,t 这个事情在现实中就是那个样子,等等等等。我们会发现,从逻辑的观点看,小说中各个要素实际上形成一个类似于 Kxyz 这样的逻辑形式。我们有这样的逻辑形式才理解了小说,也正因为这些逻辑形式我们才有阅读小说的需要。当然,这只是为了说明我们当前的问题所做的过于简单化的处理。比如复杂的问题在于,小说中的逻辑不是独立于我们的现实的,如果我们不是已经对现实中的事物形成了某种逻辑,可能就不会发现小说中的逻辑是那样的。这就是文艺理论的问题了,这里我也没有能力去谈。

由此可见,说出一句话或看到一句话,理解总是与逻辑如影随形的。这是在最简单的层面上来说明我们是如何理解句子或者语词的。如果你告诉我“东京是日本的首都”,我如果能理解,并且和你的理解一致,那么我很可能就是以这样的逻辑来理解的:Ctj(即东京 t 这个城市是日本 j 这个国家的首都 C)。这同我们理解“北京是中国的首都”是一样的逻辑,无非是逻辑常项 t 和 j 分别变成了 b 和 c。

你我自然都理解“首都”这个概念的含义。如果我们之间没有分歧,那我们会以“首都”这个概念为基础,来将世界中的一切“是首都”的对象都放在以“首都”命名的集合中。在谓词逻辑中我们把概念理解为函项,它能够确定世界中的一些对象,并形成一个集合。你告诉我“西瓜”、“自行车”、“书”等等语词,我都会获得一个个概念,这些概念必须有能力确定世界中的一些对象,形成一个个集合。如果我们对这些概念的内涵没有分歧的话,那么与它们相关的陈述就会是异常清晰的。谁会认为判定“我在吃西瓜”这个命题的真假是非常困难的事情呢?如果你告诉我“法治”、“民主”、“正义”等这些语词,我也会有自己的一个个概念。但这些概念却不能像前面那一组概念那样在世界中确定一些对象,形成一些集合。前面一组概念是有关存在于自然世界中的对象的概念,后者则不是。现在先不说与此相关的认识论和形而上学难题,而是继续我们有关逻辑的讨论。显然我们感觉,“我们的政府是正义的”这个命题的真假就不那么容易判断了。“正义”,它不像“西瓜”、“自行车”那样的概念,能够停留在人人接受的判准所识别的某种结构上从而确定它的所指。那么,我们是怎么说出“正义”这样的语词的呢?

我把“正义”这样的词叫做“理论词”,而把“西瓜”这样的词叫做“对象词”。首先我们得明白,无论是说出一个理论词还是说出一个对象词,它们本身都是理论运作的结果,只是运作的方式不同罢了。在认识论上,对象词并不比理论词在真实性上具有更大的优越性。因此,首先指出的第一个问题就是,我们常常误以为所有的词都是像对象词那样发挥作用。即使我们不那样误解,但是我们的语言表述仍然使我们陷入那样的误导不可自拔。我们以为“西瓜”这个词没什么争议,那只是因为提供鉴别出其指称的整个“图式”没有争议:颜色、性状、味道、生物性状这些更进一步的判准足以给我们确定没有多大争议的对象来。确定“正义”这样的词的所指所以存在困难,是因为它并不是以对象词那样的方式来为我们所用的,而是被用来组织那些对象词来使用的。在这个意义上,理论词是对象词的逻辑。但在程度上说,任何一个特定的理论词,如果它的含义被确定下来,其地位又类似于对象词。特定的理论词的含义的确定总是需要更大的理论来确定。

作为逻辑,特定的理论词组织了一批较它含义确定的对象;作为对象,特定的理论词又被更外延的逻辑体系来解决含义问题。回顾我们在一开始所举的“首都”的例子。首都可以是一个理论词,如果它能够起作用,那么我们就得确定它的含义;这样之后我们可以使用它来组织一些对象。在我们的例子中,我们从来没有争议过什么才算是首都的问题。故事很顺利,这个问题从未出现。我们所理解的逻辑是,只要确定了对象属于某些概念,我们就能用概念来指认那些对象。实际上,这是我们的日常。你看到门前大桥下游过一群鸭,你没有什么犹豫地用一些句子或陈述来去描述它们的关系或状态。但在有些情况下,事情就很麻烦,因为我们根本没有办法确定某个语词所指的对象,或者说它们本来就不能被明确提出语义学上的对象。你永远看不到门前走过一群“爱情”,除非你把邻居家喂养的鸭子命名为“爱情”了。

这样,有些对语词或概念的错误且危险的使用就很好理解了。理论词确实可以被用作对象。“一个秩序良好的社会是正义的且是实施法治的社会,而这个社会是由平等且自由的公民组成的。”想一想这句话,我们将如何理解它?换句话说,我们将如何分析这句话的逻辑形式;经过分析,能不能保证分析后的陈述清晰地表明每个词项的解释,特别是对象词有明确的所指。这是一个问题。第二个问题是,“秩序良好”、“社会”、“法治”、“平等”、“自由”、“公民”、“组成”这些语词要被“对象化”,就得在一个更大的理论中被确定;如果还没有对它们进行“对象化”,那么就没法说清楚它们之间的关系,因为它们的含义彼此之间不是孤立的,正如它们将在确定它们的理论中的实际情况一样。

错误和危险就在这里,这就是,在“对象化”问题解决之前,轻易地将本是理论性质的语词带入到另外一个理论中讨论。这里所说的理论基本上等同于我一直在说的“逻辑”。有很多的理论论述,它们轻易地将一个个的理论词在形式逻辑(古典的命题逻辑)中展开论证,这是我所见到的最普遍也是最恶劣的错误了。

我可以举一个例子。在 The Rule of Law and its Virtue 那篇文章中,拉兹有一个经典的比喻:

A good knife is, among other things, a sharp knife. Similarly, conformity to the rule of law is an inherent value of laws, indeed it is their most important inherent value. It is of the essence of law to guide behavior through rules and courts in charge of their application … Like other instruments, the law has a specific virtue which is morally neutral in being neutral as to the end to which the instrument is put.

在拉兹看来,无论怎么评价一把刀的好坏,它都要“守住”属于“刀”的本性,否则就会因为对它的价值评估而被消灭。“法律”也一样,无论你怎么评价它,它总得“存在”,你不能让它在这些评价中被消灭了;而只要它还能作为“法律”存在,那就得有自身固有的价值。总之,一件东西要能存在,就得有其本质(esscence),决定其本质的东西只能是自身;如果不是,就再向后退,直到不需要依赖其他事物;若这些后退不能最终消灭它(或者说被还原为其他东西),那它就得有自己的本质。这个论证非常漂亮,拉兹就擅长做非常漂亮的论证。

“刀”显然是我们刚才说到的对象词——它所以是对象词,一是因为它能够指称自然世界中的对象;二是因为它所表示的概念清晰,就是说,能够作为刀的判准很清楚,因为在我们的实践中,对于存在于自然世界中的对象的鉴别是能够停留在某些深层结构上而达成共识的;在这个意义上,“法律”则不是这种情况,它显然是个理论词。

说出“刀”和说出“法律”,背后的逻辑是不同的。拉兹以为,我们最终可以像处理“刀”那样将“法律”的含义确定下来,也就是我所说的将其对象化,实际上这也是拉兹们必须做和一直在做的:找到某些判准来确定,那就是“法律”,从而成功将“法律”的指称对象化。然后他们做的事情是,将“法律”像“刀”那样放在命题逻辑中展开他们想要的论证。比如陈景辉在《法治必然承诺特定价值吗?》一文中的主要论证,看起来也是他的得意之处是,如果说“实质法治”指的是满足某些条件的法治,那么所要满足的这些条件的优点(价值)将使得法治变得冗余。且看他的论证:

仔细分析的话,这些看起来顺理成章的论述,其实潜藏着一个与“法治作为一种理想”的主张矛盾的结论:法治并不重要。其一,从概念的角度看,无论哪种实质价值被放置在法治的概念之中,那么都会发生法治和这些价值之间的混淆;同时,由于这些价值本身的重要性并无争议,法治的重要性很容易被这些价值吸收,它自身的独特重要性因此就会消失。所以,拉兹警告说:如果法治就是一种“善法”(good law)之治,那么法治这个术语就缺乏任何有价值的功能,因为此时等于相信“善(good)”必将获胜,由此也就失去了皈依法治的理由。所以,一旦将法治与民主、平等、人权等价值混淆在一起,法治也就变得不必要了。请让我以抽象的方式重组其中的逻辑:

主张 1:由于法治是一种理想,所以法治是好(重要)的(The Rule of Law is good); 主张 2:实质法治主张法治即善法之治(The Rule of Law just is the Rule of good Law); 主张 3:依据主张 1 和 2,得出“善法之治是好的(The Rule of good Law is good)”; 结论:一旦去掉主张 3 中的同类项,法治并不必然是好的(The Rule of Law is?)。

很明显,在这段论证中,“法治”被以某种判准悄然对象化了,一旦被对象化,那它就可以从谓词逻辑中脱身而进入到命题逻辑的问题中来服务于证明的需要了。为了看清这一点,我们写出上面的论证的逻辑形式:

命题 1:Gr(解释:r 是法治,G 是好的) 命题 2:r=s(解释:s 是善法之治,S 是法治) 命题 3: (Gr∧r=s)→Gs(解释:r 是法治,s 是善法之治,G 是好的,∧ 是合取词,→ 是逻辑蕴涵) 结论: 去掉命题 3 中的同类项,则:◇Gr(解释:r 是法治,G 是好的,◇ 是逻辑偶真)

看不出,陈景辉是如何去掉“同类项”的。且不说这在证明上是否合法,首先我们可以考察:1)法治 r 是好的,2)法治 r 就是善法之治 s,3)所以善法之治是好的,从命题 1 和命题 2 到命题 3 的论证没问题。若命题 3 成立,则能证明法治 r 不一定是好的吗?如果是,这里的逻辑是,一个东西它是好的,但它又是另一种东西;既然它得成为另一种东西才能是好的,所以它不必然是好的。

这里的问题首先是,“善法之治”s 到底是和法治 r 地位同等的常项呢,还是谓词逻辑符号(表示性质或关系)呢?“法治即善法之治”这句话怎么理解?如果我们把它理解成 Sr,即法治有善法之治的性质,则证明就变成了:1)法治 r 是好的 G,2)法治 r 是善法之治的 S,3)所以善法之治 s 是好的 G。命题 3 中,原先在命题 2 中作为谓词命题符的 S 悄然变成了命题符 G 的常项 s。这样,由命题 1、命题 2 到命题 3 的推理是错误的,即(Gr∧Sr)→Gs 是假的,因为结论中的 s 是一个在前提中根本没出现的常项。

如果是这样,后面也就没必要推论下去了。这样,如果要保证推论能够继续,就必须对命题 2 采取第一种理解。那么我们的问题是,以下逻辑是否正确:如果一个东西 x 它有一种性质 F,但同时又必然是另一种东西 y,则 x 不一定有性质 F,写成逻辑表达式是 ∀x ((Fx∧x=y)→◇Fx)。

x=y 将如何理解?x=y 在逻辑中反映的是 x 和 y 都指向同一种东西。现在的问题是,如果 Fx 为真,且 x=y 为真,得出 Fx 未必为真。这是个非常奇怪的推理。因为它不是由某个陈述得出一个新的陈述,而是由此把作为前提的陈述的真值改变了。如果这一推理是合理的,则只可能是以下两种情况之一:(1)必须把 y 理解成一种性质,且这种性质不能与性质 F 相容或并不必然蕴涵 F;(2)x=y 这一步是错误的,F 集合只有一个成员 x。第(1)种情况已经被我们证明不可能,第二种情况表命题 2 为假,以至于命题 2 以后的推理都不能进行了。

由此可见,从一开始,陈景辉就给自己的论证设下了陷阱:“法治”就不能等于“善法之治”。正是因为这个原因,设有一个集合 H,它有一个成员 a,而这个 a 如果又得是别的性质,比如它有 a=b 的情况,那么 H 集合就会被改变。

我们绕了这么一个圈子,首先正是为了表明,即使是直接将理论词对象化,然后在命题逻辑中进行论证,也是困难重重。其次我们发现,看起来精确的逻辑推理隐藏着预先存在的陷阱,而这个陷阱是在谓词逻辑逻辑阶段的工作没有做好的情况下就贸然开展命题逻辑论证的必然结果。如果我们先解决“法治”的谓词逻辑问题,即确定一个“法治”的内涵,在后续论证中就不可能出现任何两个逻辑常项的指示对象不明确的问题,x=y 只能表示 x 和 y 指示同一个对象,没有别的可能。

将理论词贸然对象化,常常会给其他审慎的问题参与者造成很大的麻烦。我们知道,在命题逻辑中,排中律是论证所要根本坚持的原则,即 φ∨¬φ 必然为真。显然,在一些场合中,将理论词对象化的人会说,你不能说“法律”既是法律,又不是法律,就像你不能说“刀”既是刀,又不是刀。问题在于,在“刀”的情况中,我们确实可以断定 φ,即断定 φ 所表示的刀到底是不是刀。但在“法律”的情况中,没有共享的规则来断定 φ,除非某些人坚持 φ 已经被断定了(就像法律实证主义者所一直坚持的那样)。但是,φ∨¬φ 不是必然为真,如果我们不能断定 φ 是否为真的话;如果我们不能断定 φ 是否为真,φ∨¬φ 真假不定,或者断定 φ∨¬φ 真假没有意义。在几乎所有涉及理论词的论证中,实际情况正如在法律实证主义者和非法律实证主义者的争论中所发生的情况那样,前者一再坚持某种可断定的理论词指称,然后以此来驳斥后者任何与他们所断定的理论词不同指称的错误。通常前者会或明或暗地坚持“法律”的内涵,然后在碰到与此内涵不同的“法律”语词时,就会在论证中以矛盾为由排除后者的主张。

更为危险的是,回想我们前面举的那个例子,“一个秩序良好的社会是正义的且是实施法治的社会,而这个社会是由平等且自由的公民组成的”,我们刚才说,这里出现的所有理论词之间都是彼此交错的,在它们被确定内涵之前,我们不能去讨论这些理论词的关系。这危险提醒我们,我们不能像有些人所做的那样,说什么民主与法治冲突、自由与平等根本对立,个人自由与政治自由冲突。这些主张是从何而来呢?这些理论词的内涵并不是固有的,在一个整全方案妥善解决所有这些理论词的内涵之前,有什么依据来说它们是冲突的或者在什么意义上说它们是冲突的?一个整全方案就是一个模型,它会给所要解决的事物提供一个解释,在其中,所有相关的理论词的解释都是确定的,它们不必然是冲突的,没有什么“客观事实”约束了这个模型,使得其中的词项指称交叉重叠无法辨认。如果它们是冲突的,那只能说这个模型不够成功。说它们必然冲突,就是在声称任何理论词有其固有的指称,而这是幼稚的。

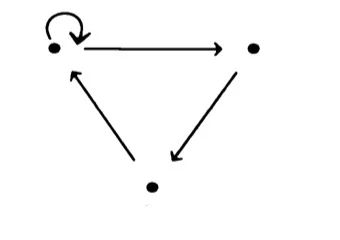

为了说明上面一点,我们最后看一个关于模型的问题。先看下图:

我们的任务是,建立一个模型来说明这个图。这个模型可以称为一种语言,一旦为其中各个对象命名,我们可以在这个基础上来做出断言,并判断特定的命题是不是正确。(请回想一下我们看到“一个秩序良好的社会是正义的且是实施法治的社会,而这个社会是由平等且自由的公民组成的”这句话的情景。)

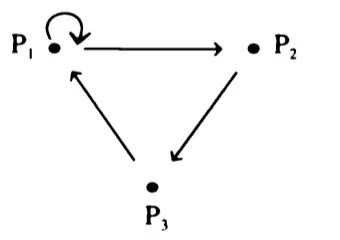

我们先给这个图上的三个点分别表上 P1、P2、P3。然后我们尝试给出一个模型 M。该语言包括了三个常项 a1、a2、a3,以及二元谓词符 R,R 表示一个点指向另一个点的箭头关系,R 可以表示自指。这样我们就有了下面的图:

常项的解释如下:I(a1)=P1;I(a2)=P2;I(a3)=P3。这样我们能得到 R 的解释:I(R)={<p1,p1>,<p1,p2>,<p2,p3>,<p3,p1>}。用约定表达就是:Rxy,表示箭头从 x 指向 y。直接可以看出 V(a1a2)=1,V(a2a3)=1,V(a3a1)=1,其他情况如 V(Rbc)=0,V(a2a1)=0。我们甚至可以通过一些稍微复杂的论证,确定诸如 ∀x ∃yRxy(即每个点都有一个箭头指向其他点)之类任何复杂语句的真值。

这个模型的作用是什么呢?它给一种事态中的对象进行命名,并构建一种关于这些对象之间的某种关系的概念,然后用这个概念来描述这些对象的性质或关系。这样,原本没有语言的世界图像因为我们而被投射到语言之中。可能有的模型不止一个,特别是对于概念 R,比如我们可以再增加一个谓词符 A 表示点的自指,这样I(A)={<p1,p1>},即自指的只有 p1 这个点。因而 V(a1a1)=1,而 V(a2a2)=0。但无论如何,我们不会建立比如这样一个模型,其中 I(a1)=P1;I(a1)=P2;I(a3)=P3,这里 a1 的指称混乱,而 a2 没有分派指称,导致使用这个模型描述事态会产生很多错误或不便。我们甚至关注的不是点之间的箭头关系,而是其他什么事情,这取决于我们的人是需要和特定的理论,那我们的模型也会发生变化。对于“同一事态”,没什么模型是必需的,也就是说,没有什么解释是必然的。

这是个非常简单的模型。在我们实践中,各个对象的确定常常不像这里那么容易明确(它们是那么直观的摆在那里,只等待我们给它们命名),所要建立何种概念也取决于我们所面临的具体问题和我们更大范围的理论。只是很明显的是,语言不等于事物,而且在相当不同的情况下,描述事物的方式也会迥然相异。

至关重要的是,在一个模型中,我们所以能够确定哪些是对象,建立一个关系范畴,就已经预设某种逻辑体系了。这个逻辑不能单纯用命题逻辑那样的形式逻辑来说明。在这个模型中,关于所有对象的关系或性质的任何断言都必须在这个模型赖以建立的逻辑来解决。清楚地理解这背后的逻辑(也就是理解那个模型)非常关键。我暂时不想在这里花费笔墨,我只想指出一点,语义内涵本身的确定,就决定了逻辑,而不是单纯的逻辑去确定语义内涵——我们所以说有某个东西,或者说我们把 x 识别为某物,这是在没有背景逻辑的情况下不可能发生的。我现在说的逻辑准确地说已经不是刚才那种的逻辑了,我们说的其实是“句法”,它的作用在于组合句子中语词的意义以确定整个语句的意义。所以,我刚才的意思是,以往很多人会认为句法本身对于句子的意义是根本性的,而现在有些哲学家会认为,语义自身就蕴含着句法,语义可以脱离特定过的句法直接产生语句。这对我们有什么启示呢?最大的启示就是,要贸然将命题逻辑直接应用到理论词上会有多大的危险,这简直就是在玩火,因为形成任何理论词内涵都需要不同于单纯命题逻辑的某种复杂逻辑,忽略它就等于在说一件根本不存在的东西一样的荒谬。这是许多自以为高明的作者也要犯的错误。古人云“言之有物”,从逻辑的角度看,是非常有道理的。

2019 年 5 月 14 日 江湾