《法理学讲义》第一讲:规范

(可收听播客)

从一个问题开始

法学作为一门学科,有自己特定的研究对象。法律作为一种实践,有自己的独特的实践对象。但是,许多法学研究者和实务者,可能终其一生都没有注意到或搞清楚,法学和法律处理的对象到底是怎样的一种对象。它们处理的对象是规范。规范不是物理对象,不能以经验的方式把握。理解这一点,是法学入门的前提。所有的理论和实践难题都在于处理规范这样一种非物理对象。

为了理解这一点,我们可以问一个略显怪异的问题:《中华人民共和国刑法》存在于哪里?(附带地可以问,它是只有一个还是有多个?《中华人民共和国刑法》第一修正案和第十一修正案之间的关系是什么?它们之间如何维持同一性?)

可以尝试先这么回答:

首先,《中华人民共和国刑法》是一个规范性法律文件,它表达了中华人民共和国刑法,后者是在我国法律体系管辖范围内的处理犯罪与惩罚事务的一组社会规范;

其次,《中华人民共和国刑法》是中华人民共和国刑法的物理载体,因此这种物理载体有很多副本,存在于世界各处,比如存在于全国人大常委会公报之中,存在于权威出版社的法律汇编之中,存在于法学教材中,甚至零散地存在于刑事判决书之中。

《中华人民共和国刑法》是文本,表达某些法律规范;类似于《哈利·波特》有很多文本(以及不同语言版本的文本),表达某些故事情节。

让我们来对比下这里的类比的结构:

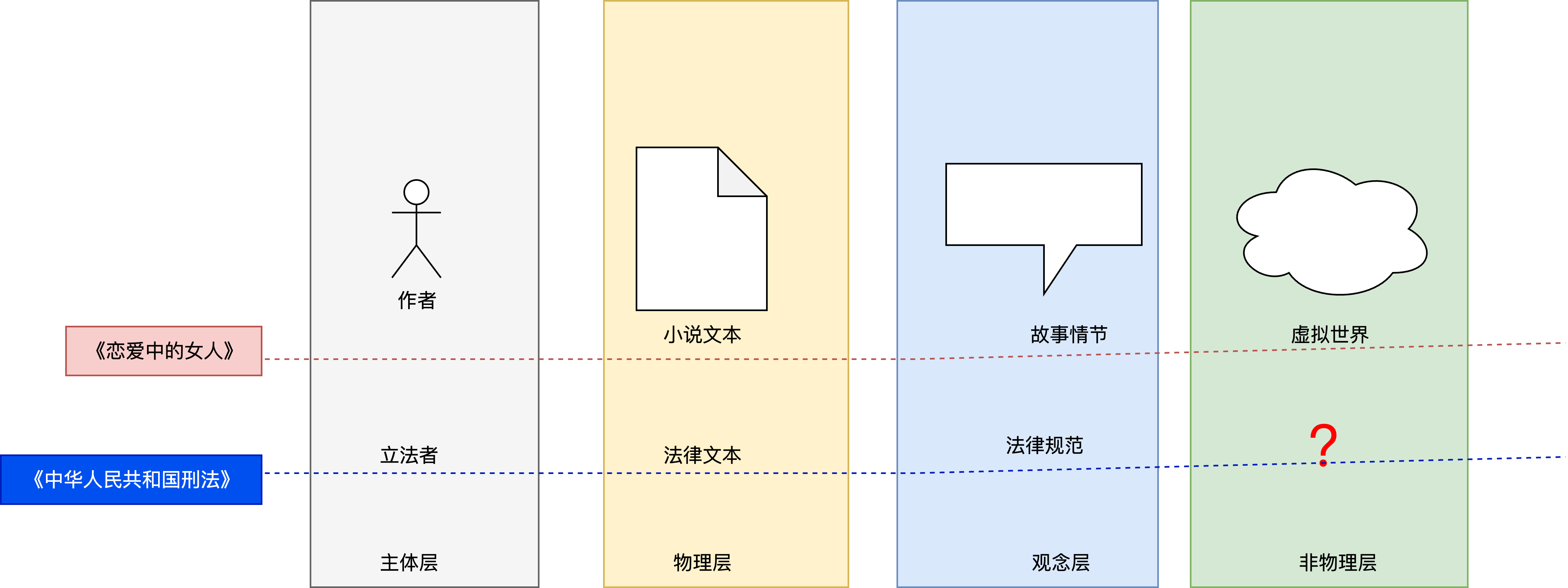

(1)小说的相关结构:作者-小说文本-故事情节—>文学世界

(2)法律的相关结构:立法者-法律文本-法律规范—>?

也许我们应该在文本之后都加上一个层次“语言学内容”(或者你愿意,“语义学内容”)

不过,紧要的是,(1)为什么我们会在“故事情节”后加上一个层次“文学世界”?这个层次意味着什么?(2)如果法律也有类似的对应结构,那么“法律规范”之后的层次是什么?为什么还需要一个层次?

这些乍看奇怪的问题,实际上提示了复杂的法理学问题。

(1)我们肯定知道,无论是法律文本还是文学文本,它们首先表达的是语言学内容,但这个内容不等同于它们要表达的东西。

(2)在一些经典法理学讨论,甚至在日常的法律思想与实践中,人们很自然用文学文本与法律文本类比,认为它们共享某种结构,一个作者通过语言表达其意思,而这个意思的内容指向其要表达的那个东西——文学世界或法律规范。

(3)一些文学理论认为,在欣赏和批评文学文本时,作者的意思的内容不等同于其所要表达的文学世界,后者被认为是客观的;它们还指出,这不仅仅是因为作者的确切意思是永远不完全清楚的(甚至作者自己也不完全清楚)。无论是作者自己还是读者,要彻底理解作者的意思,遇到了根深蒂固的意思的模糊性问题——部分是由于语言意思本身的简约性和模糊性决定,部分是因为心灵的意向内容的模糊性。这涉及语言哲学、现象学和心灵哲学极深层次的讨论。它展现了人类理解表达实践的深层困难。

(4)如果法律文本与文学文本有类似的结构,那么它首先也面临类似的困难。比如,立法者的意思是无法完全确定的,立法者的意思和法律文本的意思是相互独立的。

(5)到目前为止,我们在做什么?如果以上两点是真的,这意味着什么?立法者的意思和法律文本的意思之间的关系是什么?

以上问题的经典讨论可以在德沃金的《法律帝国》中找到。德沃金相信,任何作者的意图是无法完全确定的,它受到受众的期待的影响,特别是受到其意图参与的实践的目的的影响,这一目的对于作者和受众而言不是完全客观和确定的。

德沃金试图表达一个意思,法律文本的意思和其所表达的东西之间根本上是独立的。我们的问题是,怎样的层次划分才不会错失重要细节。

首先是文本,然后是文本的语言学意思,然后是语言学的意思所进一步表达的规范本身。那么有没有更深的层次?考虑两个选项:

(1)我们真的应该把法律理解为立法者通过法律文本表达的意思吗?

还是

(2)把法律理解为立法者通过法律文本表达的意思所贡献的那个东西?

第(1)种想法里,法律是有作者(author)的,两者是产物和生产者的关系。在这里,受众试图理解作者表达(express)从其内部发出的东西。

第(2)种想法里,法律没有作者(至少不是这里所说的“立法者”),它被立法者的文本的意思所表现(represent),两者之间是被指示物和指示物之间的关系。在这里,受众试图理解作者表达的从其内部发出的东西对那个独立于受众和作者的东西,如此云云。

选择哪一种想法,对我们思考法律问题至关重要。

如果是第(2)种想法,回到我们最初的问题,《中华人民共和国刑法》是立法者制作的法律文本,它的语言学意思表达了某些关于中华人民共和国刑法这一组规范的内容,但是后者不等同于中华人民共和国刑法的内容。

这里的结构是:

立法者→《中华人民共和国刑法》→ 语言学意思→法律规范的内容→中华人民共和国刑法

哪个是那个独立的层次?——“中华人民共和国刑法”。

那么“法律规范的内容”是什么?

如果我们把“中华人民共和国刑法”理解为实在法,把“法律规范的内容”理解为制定法,就会发现这微妙的差别对于推进我们的思考极为重要。《中华人民共和国刑法》表达制定法,表现实在法。

我们进一步把“中华人民共和国刑法”之前的层次都理解为社会事实,而把它理解为社会规范,就得到了一个法律实证主义的基本图景:

受众→社会事实→社会规范

而这里所说的社会事实就是立法机构的立法活动,其中的《中华人民共和国刑法》是我们用来识别中华人民共和国刑法这组社会规范最重要的社会事实。

这些推理和讨论或许让我们感到困惑。我们将要在后面推进我们的思考,全面回顾法律实证主义向我们揭示的我们的法律概念和法律实践的一般结构。在那时,许多问题就会变得更清楚。

两种存在物

法学入门的关键在于意识到,法律实践的核心对象规范,是一种非物理对象。法律实践的对象当然是法律规范。但我们最终会知道,自然之中并没有法律规范这种东西,而只有被假定存在的规范这种东西。法律规范是人类以特殊方法来获得规范版本。这种方法就是,以事实探求规范。这种方法到底如何,我们后面讨论,现在要仔细思考我们对非物理对象的实践需要。

在这个世界上,至少存在两类东西,一类是物理对象,一类是非物理对象。物理对象是在时空中占据位置的,具有物理性质的东西(比如只具有广延、颜色、光热等属性)。物理对象一定能够被人类以感官感知,甚至电和磁都是如此。对物理对象的感知方式可以归纳为经验的方法,它们的存在被假定独立于人的感知。这可以说是物理学的、科学的、技艺的领域。

但是,与此同时,人们还必须假定存在另外一种存在物,我们把它归为非物理对象。比如,数“1”是就这样一种存在。“背叛是不好的”这个价值命题在我们的思想和实践中是有意义的。

我们不约而同认为,这个命题是真的。要使一个命题为真,世界中必须有某种对应物存在。

这种对应物到底是什么?可能不清楚。比如,可能所谓“背叛”不过是一系列物理事件的组合,“不好的”只是情感的表达。这里就处于实践哲学中的认知主义和情感主义的交锋所在。

在这里,我们假设一种较为弱的意义上的认知主义。我们观察到一个事实,人们使用:

(1)“这根粉笔是白色的”,

和

(2)“背叛是不好的”

这两个命题时,具有相同的推理结构和信念品质。相同的推理结构指的是前面所说的,假定有对应物使之为真,无论是客观存在物,还是心理事件(比如情绪的发生)。信念品质指的是,当真的相信它们为真,如同相信任何关于世界之事实或事态时发生的情况一样,没有品质上的差别,就是说,两种信念都是充盈的(full-fledged)。

所以,抛开这种非物理对象的存在论细节,我们能安全地说:

(1)我们的思想和实践处理两类东西,物理的和非物理的;

(2)我们同时使用关于它们的命题;

(3)当信念为真时,其推理结构和信念品质是一样的。

非物理对象,相比物理对象,在时空中不占据位置,“看不见摸不着”,不能以经验的方式把握。验证“这跟粉笔是白色的”为真,和验证“背叛是不好的”为真,是相当不同的事情。我们可以在时空中感知这跟粉笔,以此判断命题是否为真。但我们不可能在时空中找到“背叛”“不好的”这些东西,它们不能在地上或在天上——它们根本不是以这种方式存在。

非物理对象,有时候会被我们用“抽象对象”来表示(尽管它们严格说来并不等同),往往只能以两种方式被我们感知:语言的和观念的。而且,它们更可以说是“存在即被感知的”。

(1)我们以语言的方式表达,“背叛是不好的”。

(2)我们同时还可能怀有一种信念,背叛是不好的。

或者以语言的表达观念。在更深层的哲学探讨中:

(1)语言的和观念的之间的关系被处理成经验性的东西之间的关系(比如,语言是具有经验形式的物理对象,而观念是感知的表现形式,这些处理见于休谟的直觉主义以及后来发展的语言哲学和自然主义哲学)。

(2)把观念视为对更深层的宇宙存在物的意向,这种存在物可称为先验对象。

(3)把物理世界、语言、观念、神经纤维、生化反应等等视为一个绝对物理性的投射关系,完全自然主义地处理常规认为的物理对象和非物理对象(比如蒯因)。

这些深层的讨论并没有改变关于非物理对象和物理对象的而言区分,以及二者共享的推理结构和信念品质。在这些问题被大大推进之前,我们早就有相关观念,这是现在最需要强调的一个事实。

总之,人类和其他动物一点重大不同在于,人类不仅处理物理对象,还处理非物理对象。人类不仅需要处理热、硬、火等这些物理对象,还要处理善、恶、美等这些非物理对象。然而二者之间的差别决定了,人们不能完全以处理前者的方式处理后者,而必须发展出一系列复杂的概念、理论和技艺来专门处理后者。人类的文明的发展,更大程度上有赖于同时处理物理对象和非物理对象这两类对象,前者是技艺的领域,后者是实践的领域(道德的领域)。人是能过道德生活,能过规范生活,能反思并矫正自己行为的存在物。这是在其他存在物之上都不存在的。

想象规范世界

让我们回顾下,截至目前我们都取得了哪些进展:

(1)我们至少假定有物理对象和非物理对象这两种存在物;

(2)法律处理的对象——规范——是非物理对象;

(3)采取一种弱的认知主义的立场,假定规范这样的非物理对象存在;

(4)我们对物理对象和非物理对象的把握方式不同;

(5)初步认识到,法律是通过事实探求规范的一种实践。

有许多更深层的问题值得我们进一步思考,虽然未必现在能够完全解决。非物理对象的存在到底是怎么回事?它们在我们的世界中吗?它们未必存在于我们的世界中,这个问题取决于对“世界”的想象。设想只有一个世界,有至少两种存在物,一类是物理的,一类是非物理的,那么后者仅仅是我们无法以经验的方式感知的那部分而已。

但我们对世界的想象可能并不只如此。可以用“缸中之脑”的思想实验来说明这一点。汤姆出了车祸,仅剩下头颅,在培养皿中,保有全部意识。医生玛丽想要做一些炫酷的事情。她给汤姆的大脑接上计算机,模拟大脑的电子脉冲信号。汤姆的的大脑中,另一个世界开始复苏。汤姆发觉自己醒来,身边是妻子。他经历了失业、创业、最后退休。期间还经历了战争,阅读了“康德”这位哲学家的著作。

汤姆的世界的和玛丽的世界是一个世界吗?很难这样说。“康德”可能设想,他们的世界有可能是被什么模拟出来的。但是他同时指出,他们理性的界限只能推断两个要点:

第一,他们的世界只是由他们的观念所把握成的那样,可能并非世界的本身,他们居住于理由的空间;第二,在他们世界的外部存在着一个因果的空间,对他们的世界产生真实的因果影响,但是,他们永远不可能知道,这种因果机制到底是什么。

设想下,假如我们的文明足够发达, 所模拟的电子游戏十分复杂,其中也可能出现“细节”不亚于我们的(高度“仿真的”)世界,比如,“王者荣耀”出现了哲学家,其中也会有人思考“康德”所思考的问题。但无论如何,他们不可能知道它们世界如其所是的真原因,因为他们的世界的直接根源是躺在硬盘里的二进制文件。这是真正的“界”(或者你更愿意说,“维度”):低维度世界中的理性主体不可能了解高维度的世界作用于自己的因果机制,他们无法越过他们世界的“界”。

当然,在这种想象中,我们仍可认为只有一个世界,只是有不同层次。但是,想象这个世界只有两层还是有无限层次,都一样不确信但又合理。

(b)它们是客观的吗? 借助元宇宙这个想法来推进我们的思考。“元”,英文 “meta”,源于古希腊文 “μετά”,意为之前、之后、之外。“metaphyisics”,意为物理学之后,即关于物理世界之后的那个真实世界的根据,也就是我们所说的形而上学。

想象一个宇宙,它的文明极其发达,比如其所能够利用的能量是恒星级别的。但他们的宇宙衰亡之后,能量不足以维持他们的文明,甚至不足以维持他们的存在。于是他们就用模拟出一个低配版的小宇宙,只需要较少的能量,以延续他们的某些特性,从而以某种方式继续存在。可能这个小宇宙就是我们的宇宙。(可能他们的宇宙没有出现问题,只是出于乐趣,模拟了我们的宇宙,正如我们开发电子游戏那样。)

某些特性而不是全部特性,也很好理解。开发人员在开发比如说《黑神话·悟空》时,需要真人捕捉动作。他们不需要真人的全部特性或细节,比如肌肤的纹理,眼睛的光泽(这人们可以通过计算机直接模拟)。这样游戏中的角色就有了被人类投射的特性——动作特性,而这些特性是人的神话想象的核心要素之一。游戏显然是人的投射,无论是其中能动者的基本心-身结构,还是思想观念。任何文艺作品都是在制造事物不同层次的投射,绘画、雕塑、音乐和舞蹈都可以同时试图表现某种东西,它们试图以自己的方式表现那种东西的某些真实(truth)。

这不是完全没有意义的玄谈。柏拉图在《理想国》中就表达了一种想法:我们的世界可能是被其他世界模拟的。观察水中树的倒影,我们知道它是岸边的树的倒影。有没有可能,树是其他东西的倒影?只是我们现在不能看到它们而已。有没有可能这些东西才是真实的?

自从理查德·罗蒂之后,人们更清除地意识到,哲学和艺术之间可能没有本质区别,甚至科学也是如此(《哲学和自然之镜》)。蒯因的自然主义(心理学导向的)也提示这一点。

在哲学思考中,有一点很重要:我们绝不会把我们所能把握到的世界理所当然看成全部世界。逻辑上有两种可能,第一,我们所把握的世界就是全部世界(一个可以想象的唯物世界);第二,我们所把握的世界仅仅是外部更多一个层次甚至更多层次的世界的某种效果或结果(一个不难想象的唯心世界)。这两点在逻辑上没有更可信或更不可信,归根结底取决于信仰。

在元宇宙的想象中,我们的小宇宙是元宇宙的投射,那么有没有可能元宇宙还有其元宇宙?有没有可能,我们的宇宙最终会创造自己的小宇宙?

在这种想象中,哪个宇宙是真实的?哪个世界是虚拟的?真实和虚拟的界限在哪里?

在我们的世界中,对非物理对象的信念的推理结构和信念品质是与物理对象一样真实的。若考虑我们的宇宙和元宇宙之间的关系,认为比如说规范这一非物理对象来源于元宇宙,那么元宇宙还有其元宇宙,以至于我们的宇宙之前和之后都有无数的元宇宙和宇宙,我们之间的联系也是真实的:元宇宙投射了我们的宇宙,采取了某些法则。

这些讨论让我们明白,绝不能只以我们世界的存在方式来设想规范世界。我们的世界需要一个我们熟悉的时空,但规范世界可能并不需要这样的时空,或者根本没有任何时空。想象下规范的存在是无时间性的并不困难。向我们世界投射的世界可能没有时空维度,或者具有我们的世界不具有的时空维度的细节。

尽管如此,不论非物理对象在我们的世界中,还是外部世界的投射,我们的确以某种方式想到、感知、想象、识别乃至回应它们,这个事情是真实的,尽管所想象的这些非物理对象可能是不真实的。(这是一种现象学意义上的真实。)

要深入思考法律,必须打开我们的想象力,进入规范的世界。

我们在文学案例中假设一个客观的文学世界,甚至认为,比如说,J.K 罗琳在写《哈利·波特》之前,《哈利·波特》所表现的那个魔法世界就可能已经存在。甚至可以夸张地说,在宇宙大爆炸之前,那个魔法世界就已经存在。现在这个说法已经不那么荒诞。

可能有人会认为,这样的想象虽未必荒诞,但没有什么意义:那个世界是否真的这样预先存在、如何存在,没有人关心,因为它是超验的,根本无法证明。

但是当我们转向规范的世界,这种想象不但显得更真实,也更有意义。举一个例子。昆山反杀案被认为是我国法制进程的一个重要里程碑:它被认为推动了正当防卫制度的实施。这个案件改变了刑法吗?是,也不是。我们会说,它确实改变了制定法《刑法》正当防卫条款的实施,但它没有改变刑法的正当防卫规范本身。规范不可能被任何事实改变。

我们不会认为,这个案件恰好创制或发展的正确刑法正当防卫规范,且从它自己开始被正确适用。如果我们是这样考虑这件事的,那么我们的“这个案件这样处理是刑法规范所要求的”的种信念就是失去了力量:我们实质上承认了一项被即时制作的规范溯及既往地适用于过去发生的行为。

相反,我们是这样看待这件事的:我们认为,如此处理这个案件,正是刑法所自始至终要求的。我们把刑法作为根据,而这要求刑法已经在那儿。我们会认为,早就应当这样处理这样的案件,这一直是刑法所要求的。不但在现在,还在过去,以至于在未来,这都是刑法所要求的:刑法自始至终都是这么要求的。只是我们之前所做不符合刑法而已。再往深层延伸,把这联系于正义,就更容易想象:规范的无时间性(或永恒性)就更加可以理解,因为正义的要求是自始至终的。

那个要求这样处理这种事情的东西,一直都是这么要求的:当一个人面对歹徒致命的即时的威胁,一个人可以将其杀死而没有任何罪行。

这种东西是什么?在哪里?它独立于我们吗?元宇宙的想象让我们更容易想象它的可能情况。它有可能就是无时间性的。

我们可以思考一个问题,刑法的本质是什么?准确的回答是:刑法是一个社会处理犯罪与刑罚这一重大事务的一组规范。

请注意,我没有说“法律规范”,而是“规范”。理解这一点,对于理解法律的本质至关重要,但我们需要慢慢做到这一点:

(1)处理“犯罪与刑罚”的重要事务,就是指,一个社会必须决定,什么样的行为是罪行,并必须予以怎样适当的惩罚。

( 2)没有法律,没有政府,没有任何权力,甚至没有任何秩序,只要一个社会存续,都会有“犯罪与刑罚”这一重要事务。

(3)这一组规范并不天然带着“法律”的性质。

(4)它所以被我们视为法律规范,并赋予“刑法”这个名称,只是因为,它的一个版本是我们通过特定方式获得的。

(5)所谓特定的方式,就是通过事实探求规范的方式。

(6)我们把通过事实探求规范这样一种实践所获得的规范都称之为法律规范。

(7)法律规范是我们探求的“真正规范”的一个操作化版本。

(8)我们同时还会通过许多其他方式来探求规范,比如道德的、神学的方式等等,由此获得的规范,因方式不同,被冠以不同名称,都是“真正规范”的操作化版本。

理解规范的客观性

如前已经提示的,规范的客观性没有得到证明,但更远没有得到否证。我们对规范这种非物理对象的信念的结构和品质和对物理对象的,有惊人的一致性。对于“不应当背叛”这样的规范性命题,我们的不约而同认其为真。还有相当多的规范性命题,我们都普遍相信它们为真。我们相信任何规范为真这件事,并不需要学习或规训,好像关于它们的信念是先天的。还有许多规范性命题,经过反思和论证,我们也能普遍相信它们为真。这些事实暗示,世界中真的有规范/价值那种事物或属性,并且我们都能以某种方式捕捉到它们,以至于不约而同有相同的这些信念。

关于规范的客观性问题,我们还可以从一个法理学常识思考。几乎所有国内的法理学教材都会说:法条不等同于法规(法律规范)。法条表达规范,与规范不存在一一对应关系。但没有一个教材会仔细解释这到底意味着什么。

理解这个观点的第一要义是意识到,法条和法规分别是具有两种存在论身份的东西,前者是物理对象,后者是非物理对象。

其次,法条和法规不存在一一对应关系到底是什么情况呢?法规是逻辑的、观念的,有自身的客观形式。它不受制约法条实际的组织形式。逻辑的意味着足够独立的结构,观念的意味着足够抽象的形式。

可以设想,假设刑法是一头大象。假设它一动不动矗立在那个地方(为了简化我们的论证,因此如此想象)。有不同的人从不同的地方去摸这头大象(他们不必是盲人)。他们很可能按照摸的顺序来描述大象。最终他们提供了不尽相同的描述。可以认为,他们的描述都是正确的。

想象一下,假设刑法的头是关于盗窃罪的,但《刑法》的头是关于抢劫罪的。《刑法》不必或不可能完全按照刑法“从头到尾”的顺序表达它。重要的是,正如对于一头大象,从鼻子还是从脚描述它,没有任何优先性之别,对于刑法,从它那逻辑的观念体系的哪一部分表达它,也没有任何优先性之别,只要最终的描述是贴切的、全面的(也许耶林会对此有些微词)。

我想这个大胆的比喻能够让你获得一个大致的观感:刑法是一个逻辑的、观念的体系意味着什么。

理想的情况下,《刑法》全面和准确地描述了刑法。非理想情况下,《刑法》仅仅表达了刑法的一部分(或至少只正确包含刑法的一部分)。《刑法》可能仅仅全面表达了刑法的一种较为粗糙的投影:这很好理解,你可能只描画了一个人的头,这表明你的描画不全面,但绝非完全不准确;你也可能只描画了一个人全身的影子,这表明你的描画绝非不全面,但也绝对完全准确。

可能再次借助《哈利·波特》的例子能有助于我们更好想象这一点。我们已经同意,《哈利·波特》所表现的魔法世界根本上独立于《哈利·波特》。这意味着什么呢?J.K·罗琳的《哈利·波特》对于哈利·波特的魔法世界仅仅是一种偶然。想象一下,没有J.K·罗琳,那个世界也在运转。J.K·罗琳的想象飞越到哈利·波特的魔法世界上空,她可能从当时她看到的眼前的事情描述,也可能是远处凝望到的事情开始描述。无论如何,她有一个时空切入点。无论从哪个时空切入,这对于哈利·波特的魔法世界来说是偶然的。

当然,法律规范作为独立客观的逻辑的观念体系要得到更准确的理解,还有更多工作要做。法规的形式不受制于法条的实际组织形式,到底意味着什么?我们的教材说,法律规则的逻辑结构包括:假定条件、行为模式、法律后果。这就使得我们必须理解:任何一个法律规则,都有客观的和独立的形式。

但是要注意,流行学说中的所谓法律规范的逻辑结构有可能并不是真实的法律规范的逻辑结构。流行学说会认为:

对于具有完全刑事责任能力的人,在中华人民共和境内(假定条件),以秘密窃取的方式侵占他人财物数据较大的(行为模式),应当判处三年以下有期徒刑(法律后果)。

是一个法律规范。这就已经相当独立于法条实际的组织方式。但根据一些法哲学家的观点,比如根据凯尔森,任何一条法律规范都是对触发官方制裁条件的规定,它只是对官员提出的要求:

(R1)若一个人以秘密窃取的方式侵占他人财物数较大,则官员 1 应当判处其三年以下有期徒刑。

对于(R1),还有

(R2)若一个人以秘密窃取的方式侵占他人财物数较大,官员 1 没有判处其三年以下尤其徒刑,则官员 2 应当官员 1 三年以下有期徒刑。

以此类推。整个法律体系是由这样的法律规范构成的一个等级体系。

凯尔森的观点是正确的吗?现在它不是我们所关心的。凯尔森的这个观点背后有一套整全学说支撑。他的观点为我们提供了机会,想象我们最初的问题:法规具有客观的逻辑形式,不受制于法条实际的组织形式。

还有边沁,他甚至认为,任何一条法律规范实际上都包含我们所认为的刑法的一部分,民法的法条不能单独表达任何完整的法律规范。

这些例子帮我们想象一个独立于我们的逻辑形式的规范及其体系是怎么一回事。

在这个问题上,唯一的困难在于理解这里所说的“逻辑”。逻辑究竟是什么?为什么它竟被说是独立于人的观念的?它与事物的关系是怎样的?这可能超出了法哲学的范围。但我们后面会再次在某层次上回到这个问题上,也就是法律渊源和法律解释的问题。

最后,可能有人对谈论规范这种“抽象”(这是初学者自己也能提出的描述)对象的客观性感到不解。让我们来简单解释一下。客观相对于主观。虽然哲学对心-物二元论提出了很多批评,但我们没有必要在法哲学中走的那么远。很大程度上,法哲学是活跃在现象学的范围之内的,整个实践哲学都是如此。从现象学的角度看,我们能够安全地说,我们的思想和实践实际上有心-物二元结构:我们主体需要对独立于我们自身的外部世界做出反应。这就是“对象”一词的核心含义。当你思考一个东西,这个东西被你视为独立于你的认知或情感,并不由你自己创造或产生,那它就是一个对象,就是被认为客观的,不论它是物理对象还是非物理对象,不论它此时是不是已经被搞清楚到底是怎样一种东西。规范这种东西,尤其被这样设想。

回想一下,当你对一个司法裁决感到愤怒,认为法官的裁判违背了法律乃至正义,你的观念或情感所包含的那种主-客结构:你认为独立于法官和你的就在那儿的法律乃至正义,要求那样处理那个案件,而法官却这样处理那个案件。法律或正义必须被假定为客观的,否则批评就会失去力量。当然,这个理由不是最重要的。再重复一遍,任何事实都无法改变或影响规范。(注意,这里有一个康德哲学看来的颠倒,)最重要的是,我们把规范假定为客观的,这个(现象学)事实是最重要的。

规范的本性初探

规范是什么?规范只能被以观念的形式把握,只“存在于”观念中或“存在为”观念本身。但规范和关于规范的观念是不同的两种东西(除非你是强硬的表达主义者)。我们这里仍然坚持,至少从现象学的表象看,有一种心(观念)-物(事物)二元结构,并认为规范是存在于世界中的某种被把握为某种观念的客观对象。然后我们以语言来表达我们的规范观念。

有四种方式来考察规范本身的存在论身份。第一,逻辑上的。哲学家一直没有放弃对逻辑的本质的探索。逻辑是不是独立于我们世界(或我们观念世界)之外的东西,类似树叶与其脉络的关系中的脉络,它是非物(non-fact),又是非心(non-mind),是它形塑了世界或牵引了世界?考虑一个最简单的例子。你看到桌子上有两个小球。左边是黄色的小球,右边是蓝色的小球。如果你想到“蓝色的小球应当在黄色的小球的左边”,那么你就有了最纯粹最简单的规范观念。小球作为物理对象的实体性没有争议,小球构成的事实或事态却是你不赞成的。似乎有一种平行于当前事态的另一种事态,在那里,事实上黄色的小球在右边,蓝色的小球在右边。但这个事态并非真的事态,而是一种逻辑。在这里,基本的哲学预设是,只有一个世界(至少从观念论的角度看,可以有意义地讨论的),这世界中至少有两种存在物,事实的和逻辑的,规范是逻辑的一种。

第二,可能世界上的。在另一个世界中,恰好存在一个相反的事实,黄色的小球在右边,蓝色的小球在右边。我们的世界的这个事实与那个世界的事实不一致。这种不一致似乎天然带有一种倾向性,要么被视为违背,要么被要求符合。这里不假设只有一个世界,也不假设这世界上有两类存在物。但这里的困难在于,是什么让位于这个世界的我们感知到那个世界的,以及是什么让我们想要或相信,这个世界应当与那个世界相符的?在这个世界和那个世界之间,是否有某种连接或中介?

第三,表达主义的。没有多个世界(或无所谓多个世界与否),更重要的是没有两类存在物。我们只是希望黄色小球在蓝色小球的右边。这源自于我们内在的情感或信念,这些东西不超出我们的大脑,且它们的基础是物理事件。至于怎么解释情感或信念的产生的机制,是另外一回事。(这里我们简化了观点。表达主义未必与自然主义结盟,这样,它未必会认为情感“不超出我们的大脑”或“它们的基础是物理事件”。表达主义可能和神秘主义结盟。)

第四,解释主义的。无所谓多个世界还是单个世界,也不存在被假定的就在那儿的既定的“规范”。规范是被建构的:实践者有一段关心的实践历史,每一次他们决定此时此刻规范的要求是什么时,考虑两种因素:首先,历史上他们是怎么做的,规范的要求一般而言要求与历史保持一致,否则需要提供理由或说证成(justification);其次,现在的决定是否能够使得实践成其为最好的样子,为此,需要理解实践背后隐含的目的。由此获得的规范是历史性的,建构性的,但并不保证与任何既定物一致,或者与被假定的更深层既定物相兼容。其中的“目的”并不是被假定的既定物,而也可以是被实践动态改变的。实践者只在其所关注的实践历史范围内保持融贯,建立某种程度上的客观性和确定性。这就有点像你拿着放大镜在一条卷尺上观察,不断移动地视野改变着你关注的阶段,但卷尺的统一刻度是不被假定的,或者无所谓是否被假定。实践者可能在一个实践阶段特别关心目的 A,然后在某个实践阶段特别关心目的 B,或者在不同实践阶段,目的 x、y、z 的地位不断变化。

解释主义不等同于建构主义。建构主义可能强调被假定的既定物,建构可能作为一种方法趋向于它,但解释主义无所谓是否假定这样的既定物。解释主义只关心一段历史。比如,现在美国人在解释他们的法律实践时,关心的历史阶段向前到 1789 年,到《美国宪法》颁布之时,但可能在未来,美国人只关心 1945 年之后的实践历史,他们也就没有必要保持与 1789 年实践历史的一致。

解释主义也不等同于融贯论。融贯论和解释主义都对被假定的既定物不置可否,但前者相对而言不依赖于历史。融贯论不必与任何历史契合,但解释主义必须以某些历史为依托,它的出发点是:如果没有更深层的理由,应当和历史实践一致。

当然,在更深层的哲学争论里,关于事实和事物之间的争论,会把我们的问题引向更复杂的争论。到底这世界是由事物构成还是由事实构成?事物和事实的界限到底如何划分?比如,在我们的例子中,我们怎么就确定事情是这样的,即两个小球构成一个事实,而不是两个小球构成一个事物?事情有没有可能是,在我们的世界中,有一个事物,其中包含了左边黄色小球和右边蓝色小球,而在另一个世界,有一个事物,其中包含了左边蓝色小球和右边黄色小球?

以上见解都能帮助我们思考规范的存在方式。无论如何,只要我们确定了一定的事物及其构成的事实,就能很自然设想规范问题。

规范,可能是一个世界内部的一类事物对另一种事物的某种相符关系,也可能是两个世界之间的两个对应物之间的某种相符关系,其中都预设了一个连接它们之间的中介物。这种中介物就是规范的直接来源(忽略无限后退问题)。所谓规范的来源问题,说的是连接两种事物的趋向性力量。那么这种力量是什么?在创始宗教的叙事中,这种力量来源是造物主的意愿。造物主希望我们的世界符合他的理想世界。这里的问题当然也就是,它的理想世界的来源又是什么?它的理想世界独立于它吗?又是什么使得它希望我们的世界符合理想世界?这种问题自然违背造物主创世的叙事,因为所有世界都在造物主的创造范围之内。因此造物主的意愿完全是独立于任何世界的,就像造物主自己完全独立于世界的。这里可能面临很多宗教哲学上的困难。但它向我们展示了规范性来源的可能结构:即使是在创世叙事中,使得两种东西相符的趋向性力量,自然被认为在存在论上不同于那两种东西本身,就如假如规范的来源是上帝的意愿,那么上帝的意愿的来源就成了更抽象的异质存在。

在创世叙事中:(1)世界至少有两层存在物,一类是我们的世界,一类是上帝的世界,而且这两类世界是异质的。(2)我们被假设可以感知造物主的意愿。这要求我们本身具有一定的功能,能够接受造物主的启示。(3)这还要求造物主的意愿能够以恰当的方式传达给我们。所谓启示。

这里有一个最核心的结构:我们的心灵对规范性来源那种东西的回应。在古代,认为自然是有人格的,并认为自然对人有所要。在复杂的文明中,一些哲学的关键工作是研究这种核心结构的细节。

在非造物主叙事中,这种核心结构没有改变,只是规范性来源被视为世界的一部分,造物主被忽略了。也许规范性就是宇宙中的那种东西,也许我们具有理性能力,能够回应它。当我们感知到规范性,我们就有可能被引导到特定的方向。这些讨论是当代实践哲学的核心议题:比如,理由是什么,人们如何回应理由,以及理性的性质和界限是什么。

非造物主叙事并未完全摆脱造物叙事的意愿问题。若我们的理智把握到了一个理由,那么我们就会产生一个意愿,要求相应的行动。唯一的不同时,现在感知理想世界的是我们而不是造物主了。因此,即使在纯粹的认知主义视角下,规范性问题都不是一个纯粹的认知-行动问题,而是有一个直接启动开关——意愿。

但是,最终规范性的根源仍然是能动者的认知和情感:哪怕是意愿仍需要被认知或赞同。

规范的故事

有了以上准备,我们可以向前迈步,进入法律的世界。这一节将总要说明,法律实践的故事开始于上述这样一种事实:我们需要处理规范这种非物理对象,而处理这种对象的方式又大大不同于物理对象。法律是人类发展出来的一种处理规范对象的最复杂、最精致的实践。正确的法理学思考应该从这个起点出发。法律的最初故事是,人们对是规范有客观需要的。因为人们对于重大事务有好的做法和坏的做法的区分。好的做法自然成为行为的标准。对标准的要求变成规范。好的做法自然成为行为的标准。对标准的要求变成规范。

比如,无论任何时候,对于如何与逝者告别,人们都十分看重。可能将亲人的尸体放竹筏上让其随波逐流会是最好的告别(水葬),可能将其放在马上让其驰入原野是最好的告别(马葬),可能将其放在高台让秃鹫啄食是最好的告别(天葬),可能将其埋入地下是最好的告别(土葬),如此等等。这些方式都是真实存在的。在不同族群之间,这些方式却是相互冲突的。一个崇尚土葬的族群不可能接受天葬等方式,会认为后者是亵渎逝者。

人们生活在一起有很多重要事务。法律史学家提醒我们,道德起源于禁忌,这些禁忌涉及与自然、神灵(想象中的)和同伴的联系。人们不但有“许多事情一定不要做”的负面清单,还有“一些事情一定要去做”的正面清单。在许多方面,不同族群可能有类似的规范,但又有许多根本冲突的规范。在政治领域,我们能够明显看到不可调和的根本价值冲突,比如现在的社会主义和资本主义的冲突。在宗教领域也是如此。伊斯兰内部逊尼派和什叶派之间的冲突,以及伊斯兰原教旨主义和基督教之间的冲突,是你死我活的冲突。

好的做法自然成为行为的标准。对标准的要求变成规范。但是规范是非物理性的对象。我们将认识到,法律正是一种通过物理性的事实探求非物理性的规范的实践活动。人们通过特定社会事实来识别或确定社会规范。以这样的方式探求规范的社会实践,就被称为法律实践。以这样的方式获得的社会规范就被称为法律规范。

如何理解规范?规范是否存在?以何种方式存在?如何把握规范?如何检验对规范的把握?这些问题可能莫衷一是。我们之前已经做了一些初步的探讨。但说实在的,人类开展规范实践不依赖这些“元理解”。在人们仔细思考这些问题之前,规范已经被使用了。

使用规范最大的问题在于其争议性或不确定性。可能人们对某项规范的理解大致相同,但某些关键细节不同。可能人们对某项规范的核心内容的理解大相径庭并不可调和。它总是被假定存在,但却无法以经验的方式捕捉。有关它的元问题众说纷纭,却几乎总是以“鬼神之事”的模式加以揣测。但它的应用对人类开展复杂社会实践却是实实在在的。发展出某些概念、理论或方法来“运用”规范,是必然的选择。

除了不确定性,静态性也是一个问题。在早期社会,几乎所有规范都产生自习惯。习惯是缓慢发展而来。想要在短时间内变更、废止乃至创制新规范,是相当困难的。

第三个问题是低效。识别和执行规范的主体是每一个人,分散且可能相互冲突。

当然,最为关键的问题是识别规范。尽管人们毫无疑问使用它,但由于它不是物理对象,不能以识别物理对象的那种方式来识别,就会变得特别困难。

摆在人们面前的一个至关重要的实践问题是,必须找到处理规范/价值这样的非物理对象的方法。这在实践哲学比较发达的今天,在理论上充满种种争议,但自人类文明诞生以来,就在这些复杂理论问题得到澄清之前已经事实上使用了某些方法了。

这种方法就是通过事实探求规范。我们想要强调的是,这本身是一个事实。规范是人们不能以经验的方式直接把握的,人们就通过可以经验方式直接把握的物理对象来间接把握规范。

怎么理解这件事呢?设想一群蚂蚁,它们团团转,想要寻找一种东西。但这种东西不能被它们直接把握。最终它们不约而同把触角抵到一块特殊的石头上。这块石头有特殊的温度。当它们抵触到这块石头上,就获得一种经验,它们觉得自己感受到了那种东西。那种东西不一定在这块石头中,但可能出现在与它接触的那个时间中,以某种方式向它们展现或被它们捕捉。

这里所发生的事情的逻辑是:每当获得 A 经验,就会获得 B 经验。对 A 的经验是直接的,对 B 的经验是间接的。A 经验是一种特殊类型的经验,正是这种这种经验使得它们相信自己把握了 B, 或者说正是这种经验使得它们同时获得 B 经验(获得 B 经验并不意味着就把握了B,正如相信把握了 B 并不意味着把握到了 B)。

回到人类的问题上。设想一个原始部落。他们面临一个问题:什么时候应当去打猎?这是一个在他们时候特别重要的规范问题,错误的打猎时机可能导致的不仅仅是空手而归,还可能是受伤丧命。

有一个候选事实:

(1)山洞在白天滴下 12 滴水;

(2)闪电在白天出现 12 次;

(3)长者说 3 次应当出去打猎;

(4)烧过的龟壳有 12 道裂痕。

如果是你,你会选择哪个一个事实?

(1)、(2)、(4)在现代人看起来有些荒诞,但这并不是古代人的错误。基于他们当时与世界的整体把握,也许比如说第(4)个选项是最值得认可的事实。

当然我们知道我们现在普遍选择了接近(3)的选项。无论选择何种事实,都是有理由的。现在重要的是,你不会认为任何事实都会使你相信,你正确把握到了相关的规范。

在现在社会,我们通常认可的事实是什么类型的事实呢?直接的回答是,立法机关的立法活动事实(或者司法机关的司法活动事实。我们后面还会从历史和比较的角度考察所谓立法和司法,从而指出,并非真的是一个创制法律,一个应用法律的活动,而其实都是某种法律识别活动。

更深层的回答是,具有某些特性的人群的特定社会活动。比如,民选政府的立法活动事实,比如以德配天的天子的立法活动事实,比如真正“为人民服务”的政党领导的立法活动事实,等等。

因此,我们才说,我们所以选择某种社会类型,是有某种理由的。这些理由,我们以后再讨论。当前还是要强调的是,选择特定的事实来识别规范,无论是否可行,无论理由如何,首先是一个事实。

没有这个事实,人类可能就不会开展法律这种实践。法律这种实践,即使人们发展出来的用来使用规范这种非物理对象的最复杂、最精致的实践。法律是一种使用事实中介的规范实践。

那么我们的规范实践是不是都是中介性的?当然不是。道德实践就是一种直接的规范实践。后面会详细对照二者的差别。

下一讲,我们将回顾法律实证主义的核心论证,了解法律的本性。