日本军国主义的根源是什么?从丰臣秀吉不接受“日本国王”册封谈起

这不是一篇探讨严肃历史,而是开历史脑洞文章,试图通过丰臣秀吉是否应接受册封的问题来探究日本神道政治体系问题。文章将指出,日本世所罕见的神道政治体系成了天皇名存实亡、武人名实相反的结构性矛盾,从而催生了“上不封顶的功业积累”逻辑,推动对外扩张。

10月10日,日本首相石破茂发表了" 战后八十年之际内阁总理大臣所感 ",检讨了当年为何日本没有避免走向对外战争。当然,囿于其地位和时代,许多问题即使看到,也未必会提及。石破茂指出战争发生的直接原因——文官失去对军部控制导致军部独走,但没有解释为什么文官会失去对军部控制。

在日本当时的天皇神道政治体系之下,名义上具有最高权威的天皇实际上并没有最高权力。名义统治者承担最终责任,却不能行使最高统治,而实际统治者不承担最终责任,却能假借名义最高统治者的名义行使最高统治。这就导致政治家的抉择往往不计后果,不负责任。我在此文提出一个观点,丰臣秀吉接受明朝册封并非以往认为的完全不可取。秀吉作为政治家,最重要的困局是,当在国内建立不世武功之后,不能成为名实相符的统治者,从武功转向文治,而是只能继续通过对外扩张累积武功,反映了日本天皇神道政治体系的核心困局。这种困局从秀吉到二战,至今都没有得到解决。

一

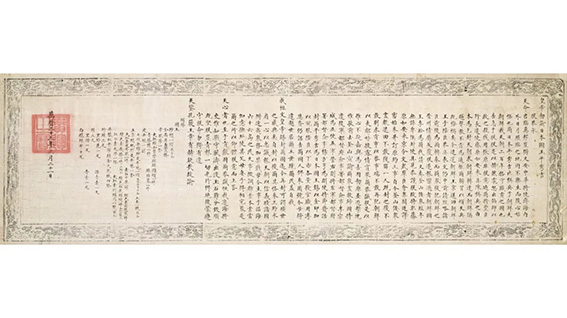

第一次万历朝鲜战争之后,日本进攻朝鲜受阻,万历二十三年,西元 1595 年,明朝对丰臣秀吉颁布诏书《敕谕日本国王平秀吉》,以册封琉球国王的成例(册封等级为郡王),册封丰臣秀吉为"日本国王",并赐金印、冠服。这一段历史有许多值得讨论的方面,比如,中方大使沈惟敬和日方大使小西行长到底如何瞒天过海,把两国领导人骗得团团转,形成重大误解(当然,是不是误解,不得而知)。对于今天的人来说,最为关键的还是各方的记录大相径庭,以至于无从知晓当时许多关键历史细节。

这不是一篇严肃的史学探讨,而是开历史脑洞的文章,试图通过丰臣秀吉是否应接受册封的问题来探究日本神道政治体系问题。文章将指出,日本世所罕见的神道政治体系造成天皇名存实亡、武人名实相反的结构性矛盾,从而催生了“上不封顶的功业积累”逻辑,推动对外扩张。

事先说明,我为什么不讨论足利义满接受“日本国王”册封的案例。义满与秀吉不同,首先他只是把此作为对明贸易的身份,最重要的是,他的功业根本不允许他在国内实质利用这个封号,以及,最后,他也没有对外扩张,而是还有国内的功业要建。

让我们先看看各方对这一事件的记录。日本方面,比如在《日本外史》中,称秀吉在听到敕谕中说“封尔为日本国王” 时勃然大怒,撕毁诏书并宣称 “吾掌握日本,欲王则王,何待明虏之封”,并当场脱去已经穿上的明朝冠服。《征韩伟略》也有类似表达。中国方面,据副使杨方亨、沈惟敬向明朝兵部的禀帖,秀吉在大阪城举行的册封典礼上 “毕恭毕敬,带领部下行了五拜三叩头礼,并效仿汉语,三呼万岁,对着北京宫阙的方向谢恩”。朝鲜方面,据当时的通信使的记录,朝鲜使臣观察到秀吉的部下穿着明朝官服接受官职。西方传教士方面,耶稣会士路易斯・弗洛伊斯(Luis Frois)的《十六・七世纪耶稣教会日本报告书》中记录,秀吉在大阪城与明朝正使杨方亨分坐东西两侧,接受金印、诰命后,“将其推举过头顶”,随后换穿明朝郡王等级的蟒服,再次登场时 “明朝官员对其表现出崇高的敬意”,并强调所赐印绶很大(日本方面传言印绶甚小,犹如扳指般尺寸)。

当然,保存至今的明神宗敕谕和部分赐服表明,日本方面的部分记录并不可靠。西方传教士的记录作为一个中立视角,从中可以看到,秀吉对册封十分重视,双方都展现了必要的尊重。事后,秀吉将明朝赏赐珍藏起来,也是实情。可以得出结论说,秀吉没有拒绝册封,而是在形式上接受了册封。但是,第二次万历朝鲜战争的爆发又表明,秀吉并未实质接受册封。

为什么秀吉会拒绝册封呢?有人会说,明朝的册封和秀吉的期待不符。明朝的册封使日本沦为藩属国,而秀吉可是要征服大明的人。接受册封会让秀吉在国内颜面扫地,备受攻击。

当时的中国对于日本来说还不像今天这样没有分量。所以无论如何,对于中国朝廷的册封,绝不能说是完全不屑一顾的。我想要提出的一个主张是,接受册封确实对日本国的地位不利,但对秀吉个人的地位却未必不利,过去这被看作一个完全不值得考虑的选项。

秀吉最根本的问题是,他建立功业的名义是增加天皇荣耀,但无论他的功业有多大,都只是天皇的臣属。他可以成为“天下人”,即实际掌管天下的人,但不能成为君主。这对于一个政治人物而言是无法排解的政治苦闷。

《日本外史》记录说秀吉自信他想称王就能称王,不论真实与否,应为虚言。在天皇的神道体系中,天皇是天照大神的后裔,是“现人神”,是神的后裔,而不是神的通道或代理人(比如中国君主的“以德配天”“天命流转”“代天牧民”)。在他之前,天皇和公卿即使沦落到卖字画为生,也没有人敢剥夺他们的君主地位,并自命为新君主。秀吉的权力基础本身就依赖于天皇的任命。他担任的最高官职“关白”和“太政大臣”,都为天皇所封。他的合法性最终需要天皇的认可。取代天皇世系在当时的日本不可想象且极度危险。任何试图取代天皇的人,会立即失去几乎所有大名(包括盟友)的支持,成为全民公敌,引发大规模内战甚至国家分裂。秀吉的统治基础会瞬间崩塌。他的政治敌手德川家康就可能会以“尊皇讨逆”的名义纠集反对势力共同反对秀吉。

天皇世系的不可取代性决定了秀吉不会自行称王,即使他建立了不世之功——统一了全国。在古代世界的任何地方,统一全国的人几乎无一例外都会做名实相符的君主,甚至集教权和政权于一身。嬴政统一六国,很自然地认为“王”的称号已经配不上自己的功绩,而应该用上古君主的“皇帝”称号。但这在日本就是不可能的。天皇在藤原家兴起之后,就不再掌握实权,被外戚、武家轮番玩弄于股掌之中,不能决定自己的婚姻、储君、居所、年号甚至生死,更不可能发出有效律令。但是没有哪个人废除天皇世系,自立君主世系。

那么在这种情况下,秀吉怎么做才是明智的呢?除了借助天皇之外的法统建立新的法统,别无其他选择。如果实质接受明朝册封,他正好从明朝那里获得天皇之外的法统。一旦这样做,他肯定会受到许多反对,但同时也会得到很多支持。反对他的是本身亲皇族的人,还有他的政治盟友兼敌人,而支持他的人则是他本身忠诚的家臣。特别是对于那些和他同样出身低微的武士来说,支持一个始终为臣的人和支持一个将为君的人,是相当不同的事情。秀吉死后,权势是否转移,天皇或任何新掌握权势的人是否还会照顾他们的利益,是谁也无法决定的了。普遍的政治学现象表明,建立普遍秩序的人,也自然会被拥立为君主,建立新的君主世系。所以,秀吉若试图建立新的法统,不能完全说是只有反对没有支持的。

加藤清正、福岛正则等嫡系家臣出身卑微,对打破世袭门阀的渴望远超对神权的敬畏。若秀吉称“王”,他们有可能获明朝爵位体系中的郡王头衔(甚至裂土朝鲜),实现阶层跃迁。这种实利诱惑将催生发自内心的新忠诚。毛利辉元等大名真正关心的是领国安堵与商业特权。若秀吉以“日本国王”身份垄断明日贸易,将生丝、瓷器专卖权作为效忠奖励,经济理性可能会瓦解他们对旧神权的心理依附——岛津家为琉球贸易权甘当幕府打手,即是明证。这两派都是秀吉可以争取的支持者。秀吉接受明朝册封后,以压倒性军力诛杀反抗者(如德川家康),流放反对公卿,随后强迫天皇下诏称:“明帝册封乃天照大神授意,秀吉为日神地神共主”。在血与火的威慑下,新的法统叙事将逐渐成为“正统”——乱世中生存的民众与武士,对“生存实利”的敏感度远高于虚无缥缈的神学辩论。

之后,他有两个进一步行动选项:第一,直接废除天皇世系,建立国王世系;第二,不废除天皇世系,但建立国王世系,形成“双王体系”,或者更确切地说,形成“皇-王”体系。对外,宣称日本的君主世系是日本国王世系;对内,承认天皇世系高于国王世系,但不承认国王的法统完全来源于天皇。国王仍然像以前的将军那样掌握实权、操控天皇,但所不同的是,用了君主的名分。之后,国王可以通过进一步的改革来巩固自己的政权,压缩天皇世系的世俗权力基础,比如,通过尝试唐式科学来提拔底层武士、农民和读书人进入统治阶层,瓦解武士门阀,形成全新的统治群体,走向内藤湖南自己可能也没有想到的日本自己的“唐宋变革”。天皇则愈来愈被建构为宗教象征而不是政治领袖。

依照当时可能遭遇的重大阻碍,秀吉甚至可以尝试与明朝继续保持沟通,尽最大可能争取到明朝的支持,甚至可以考虑迫使明朝封其为朝鲜国王,以取代李氏朝鲜。虽说难度极大,但也不是绝无可能。万历朝廷对边疆头衔的授予极其慷慨(如册封俺答汗为顺义王)。若秀吉愿撤军并名义称臣,明朝极可能接受其“双国王”身份——这与女真首领兼任明朝都督同知却自立汗国有部分相似。唯一的困难在于,明朝作为宗主国也是藩属国的保护国,充当确认和保障藩属国内部正统以及调停藩属国彼此争端的仲裁人角色,如果放任一个藩属国取代另一个藩属国,则有违大义,与明朝的朝贡体系的原则相悖。尽管如此,迫于日益增加的财政压力,明朝仍有可能出卖李氏朝鲜。

在政治表达上,秀吉可以对明朝上书“臣秀吉谨受大明皇帝册封为朝鲜国王,必使三韩永为天朝藩篱”,以满足明朝宗藩体面。对日本方面,宣称“天皇敕令:秀吉领朝鲜国王,开疆拓土以耀神国” ,把自己的行动包装为天皇授权下的军事征服成果。

具体操作上:

在汉城设“朝鲜行在”,以天皇名义统治(实际操控者为丰臣嫡系)。

将九州、四国大名转封朝鲜,既削弱其本土根基,又以朝鲜土地贿赂换取支持。

最终实现:秀吉以“明朝藩王”身份在朝鲜行使绝对君权,摆脱天皇体制束缚。日本本土交由幼子秀赖+五大老看守,自己坐镇朝鲜培育新基业。

最关键的还是意识形态建设:用明朝册封的 “朝鲜国王” 头衔反向证明秀吉的“神性”:“中朝天子乃天下共主,今授秀吉王爵,足见其天命所归!”

当然,即使没有进封“朝鲜国王”的谋划,只是认真利用“日本国王”册封的价值,秀吉也能有望突破天皇世系的樊笼。必得承认,这一选择困难重重,极可能失败,但对于秀吉这等政治人物来说,这是成为名实相符统治者的唯一出路。

有人或许会指出,秀吉不是没有试图建立自己独特的法统的努力。他编造 “日轮受胎” 传说,将自己塑造成 “太阳神的平行后裔”;在京都方广寺铸钟时刻下 “国家安康,四海施化” 的铭文,将自己的统治与 “神国安宁” 直接绑定;甚至计划将母亲大政所尊为 “国母神”,构建 “丰臣家神系”。我这里不想证明,而是想直接指出,借助明朝的外部法统更易成功。

秀吉是否认真考虑过这个问题,已不得而知。我们现在的讨论不依赖这个事实。一般认为,秀吉的野心不在于使日本成为明朝的藩国,并且对征服朝鲜乃至统治朝鲜有极大的信心,加上天皇世系在日本政治意识形态中不可取代的地位,秀吉很自然放弃利用“日本国王”的封号。他最终继续对朝鲜发动战争,并在战争的末期去世。不久后,丰臣氏覆灭。

继续发动对朝鲜的战争,仅仅是出于过度自信吗?或许是这样。但或许秀吉对征服朝鲜并没有信心,甚至承认这是痴心妄想,但他还是明知不可为而为之,继续为天皇开疆拓土。本来他可以停止对外扩张,把功业止步于国内。为什么最终没有这样呢?一切归因于日本神道政治体系的逻辑。本来,统一全国的秀吉可以凭此不世之功直接称王,成为君主,达到政治人物的最高目标。但是由于取代天皇世系具有难以克服的困难,就只能继续增加功业,以抬升自己的政治地位,妄想在某个时间实现某种质变。

秀吉及其代表的出身卑微的新兴武士集团的政治悲剧在于,其起家就是以天皇的名义行事,当其获得巨大成功、无上权威,仍然要把一切在名义上归于天皇,永远只能作为臣属存在于这个世界。他们无法在获得一定功业时停止建立功业,因为他们没有机会成为君主或新君主的封臣。上不封顶的功业积累就成为他们唯一的行动逻辑。这不是秀吉个人的失败。整个武士阶级在砍杀几百年后,发现自己都不过是神权祭坛上昂贵的活祭。他们用鲜血浇灌的樱花,永远开在天皇的庭院里。

总之,秀吉选择了无限积累功绩的悲壮之路,而不是取代天皇世系自立世系的冒险之路,如此而已。假如秀吉选择冒险之路,成功破局,日本的整个政治生态都会被改变。日本很可能变成与中国类似的政治逻辑:通过绝对武力征服宣称天命流转,实现神、政分离。不再有天皇世系这样的现人神,也就不再有上不封顶的功绩积累逻辑,可能也就不会有持续千年的对外扩张躁动(从唐开始)。

二

我们已经表明,丰臣秀吉接受明朝日本国王册封,并非一贯认为的那样,也可能并非秀吉本人认为的那样,是一个完全不可取的选项,相反,它可能是一个需要相当高超的政治智慧才会考虑的选项,并对秀吉个人、日本和东亚历史产生深远影响(比如,若日本取得朝鲜,则真正走出列岛,实现了千年梦寐以求的大陆梦;当然这对于中国并非一件好事)。这个话题的合理性的最大障碍是日本天皇的神道体系,它被视为不可更改的,是日本民族坚不可摧的观念。

确实,这对于日本的一些国家行为产生了重大影响。首先,日本侵华战争和朝鲜战争有极大相似性,都是所谓奉武士道精神为天皇开疆拓土。这导致非常多的不可解决的问题。最有实力的一定总不是天皇,但他们又不能取代天皇。这导致什么呢?相比纳粹德国,一个侵略国家事实上缺乏一个真正的领袖。这会导致侵略国无法统一重大战略,相互之间彼此倾轧。二战时的日本完全就是这样。在是否止步于东三省,是否进军西伯利亚,是否开拓东南亚的重大战略问题上,日本事实上只能任由不同的集团和势力相互斗争而做出决定,天皇并没有实质性的决定权,却要背负行动的全部责任。御前会议并不如军部先斩后凑来的实际。因此日本这个天皇体制本身就为日本的任何对外扩张的失败埋下了伏笔。

第二个问题,所谓天皇万世一系,所谓天皇神圣,所谓天皇是日本民族之精神象征,所谓甚至比中国天子法统还高,在美国占领日本之后又该如何?天皇向麦克阿瑟敬礼又当如何?在二战之前的近千年里,日本好歹是真的拥有一个与中国平等的法统,而现在竟只能做一个被占领国,日本人如何弥合天皇至高无上的神话与被他国占领的现实之间的裂痕呢?

秀吉、昭和军阀的相互镜像,让我们更为清晰地看到日本神道永动机的死亡循环:

秀吉的版本是:统一日本→献捷天皇→获任关白→需征服朝鲜证明价值→战败

昭和军阀的版本是:占领满洲→“皇军威武”→军部扩权→需吞并中国→惨败

其致命的逻辑如下:

无上限的功业需求:因无法称帝(秦始皇式终极认证),功业价值永远边际递减 → 必须不断升级冒险(如秀吉征明/日本偷袭珍珠港)

无责任的决策机制:天皇作为“神主牌”不担责 → 军部/大名以“尊皇”之名绑架国策(如二二六兵变/小西行长谎报和谈)

无出口的忠诚竞赛:武士道异化为 “功业期货交易”:加藤清正狂攻朝鲜 → 东条英机偷袭珍珠港,本质都是 “用国运作保证金博取神权利息”。

今天的所谓“靖国神社”的实质是什么?从现代民族主义的角度看,当然是祭奠为国家奉献的有功之人。但由于天皇就是天照大神的后裔,而天照大神是日本的创造者,所以,为国家奉献与为天皇奉献又有什么实质不同?“靖国神社”实质就是神道功业信贷机构,天皇则是这个信贷机构的橡皮图章。

graph LR

A[武士建功] --> B[奉献天皇]

B --> C[神威增值]

C --> D[合法性借贷]

D --> E[需更大功业维持信贷]

E --> A

我们可以看中日两国在各自不同的政治逻辑之下的表现。刘邦《大风歌》敢言“威加海内”,朱元璋《即位诏》明告“天命在躬”(“自宋运既终,天命真人于沙漠,入中国为天下主,传及子孙百有余年,今运亦终”),自然而然通过功业建立法统。与之相对照的是日本政治家永久困局,秀吉建大阪城却需天皇行幸背书,东条英机自杀前仍三呼天皇万岁,再高的功业终成神权祭品。

在我们的讨论中,以天皇为核心的神道政治体系始终决定了日本政治家的思想和行动逻辑,是日本政治家政治苦闷的根源。任何一个思考这个问题的人都必须对天皇的特殊性质给予充分的尊重。不过,这种神道政治体系真的是不可克服的吗?在我们的设想中,一旦认真接受"日本国王"册封,建立国王世系和法统,秀吉家是有可能逐渐架空天皇世系的。除了直接承认天朝的册封,还可以继续向华夏血统靠拢,比如,让我们设想,秀吉首先让天皇居京都掌神道教祭祀,而丰臣国王则坐镇釜山统辖日朝军政,并提出"天皇主阴(祭祀),国王主阳(治世)“的主张,然后焚毁《古事记》,颁行《太伯丰臣源流考》,迁历代天皇陵至济州岛"奉祀”,用地理隔离完成记忆清除,然后宣称"日本三岛乃禹贡扬州外域",第三代国王与明朝宗室联姻,获封 “大明吴王”,以商周迭代逻辑取代神道万世一系逻辑,最后,第三代或第四代国王宣称 “明帝赐姓丰臣,实为吴太伯之后”,以华夏血缘覆盖天照血统。

不要觉得以上是痴人说梦。事实上,日本侵华期间,部分人曾有这样一个政治设想:让中国把日本视为当年的满洲,既然后者可以入主中原,日本也可以,日本入主之后,亦将接受中国天子的最高法统叙事,而不是日本天皇的最高法统叙事(当然未必要废除)。所以天皇法统叙事可能会被修改为天子法统叙事,神道教可能会让步于儒教。比如,在当时就有传言日本天皇为吴国君主后裔,不知为日本人还是汉奸所为。国内以汪精卫为代表的汉奸,比如周作人,其实就是做接受日本人征服的心理建设的。这表明,天皇的天照大神后裔的神道观念并不是坚不可摧、不可更易的,在必要的时候,为了政治利益,人们会出奇一致地达成默契。神道观念毕竟是工具性的,而非纯粹的信仰。

二战结束之后,保留天皇制是美国人处理日本的巨大成功或失误。

为什么说失误?二战后,美国方面认真研究了如何处理天皇的问题,据说本尼迪克特《菊与刀》的研究与美国政府的委托有关。《菊与刀》从人类学家的角度揭示了,天皇是日本民族意识的中心,而不是单纯的政治首脑。如果真的取消天皇制,则可能引发日本上下奋死抵抗或直接变成散沙,共产党的势力可能会急剧扩大,完成国族重建,并最终导向苏联阵营。

据说美国也曾咨询过蒋介石的意见。蒋方面的意见是,日本的罪行在于军国集团,而不是天皇个人。为什么会得出这样的结论?因为确实天皇实际上并没有决策权,而只是名义上的领袖。但是,当时没有一个人认识到,天皇就是军国主义的永动机,驱动日本政治家无休止建立功业以至于对外扩张。天皇可能没有要求其他人持续建立功业乃至对外扩张,但天皇的存在客观上让他们这样做。

那么保留天皇制意味着什么呢?答案显而易见。美国的占领只是暂时把“神道精神”给封印了。一旦摆脱美国的占领,神道精神将会解除封印,“尊皇攘夷”的政治动机将会充盈每一个日本武人的血管。只要有天皇,日本永远不可能成为一个和平的国家、正常的国家,永远是东亚乃至世界和平的威胁。

但为什么说成功呢?因为无论美国人是否想到上面那些问题,早晚要挣脱美国控制的日本,必将继续成为东亚的一头血腥怪兽,使东亚陷入无休止的争战,这个结局完全符合盎格鲁-撒克逊人搅屎棍的做派。

三

我们最后来简单探讨一下政治哲学问题。一直以来,人们都能认识到日本神道政治体系的特殊性,并围绕这种特殊性来理解了日本历史和文化的诸多特殊之处,比如,安德森的《绝对主义国家的系谱》中就对日本的"封建社会"有精彩的分析。但没有人认真思考这样一个问题,这种政治体系是不是一种畸形的体系,甚至远甚于某些伊斯兰政治体系?

什么是正常的政治体系?名实相符。

无论政教合一还是政教分离,统治者都名实相符。

建立像统一全国这样的不世之功(这是政治家完满政治功绩的基本单位)的人或集团,一定会成为名实相符的统治者。

任何群体,不能始终保持名义上的最高统治者地位,却持续没有实质统治者地位。

在正常的政治体系之中,政治家的功业积累有一个自然的上限,一旦达到,成为名实相符的统治者,他们就会停止相同的功业积累,转向其他类型的功业积累,比如进行政治、文化、经济革新,如日本天皇主政的飞鸟时代至奈良时代。

显然,一个畸形的政治体系则完全相反,名实相反:

无论政教合一还是政教分离,统治者都名实不符。

建立像统一全国这样的不世之功的人或集团,没有成为名实相符的统治者的出路。

某个群体,始终保持名义上的最高统治者地位,却持续没有实质统治者地位。

在畸形的政治体系中,一如我们前面所指出的,就会发生武人集团持续积累功业以至于最终走向疯狂的对外扩张道路的情况。这样的国家也就失去了不断革新政治、文化、经济的机会,整个民族和文明变得越来越畸形。日本天皇不再主政的平安时代及其之后的时代就是这样。在此之后,日本的政治几乎没有任何实质性的进步,其文化、民族精神变得越来越独特,直到今天,我们将所有这些一起思考,才发现,这份独特实际上是一种畸形或变态。你读《菊与刀》所获得的那种怪诞感和病态感,是从任何民族的研究中都找不到的。

我们将古代中国政治体系视为正常的体系,而将日本的政治体系视为畸形的体系,做一个简单对照。名实问题是古代中国的中心议题之一,若名实不符,则会扭曲政治运行,产生十分严重的问题。中国政治体系最正常的表现在于,功业达到顶点即允许获得君主之名,并名实相符。中国进一步的设计是“文治武功”。武功达到顶点,不意味着他或继任者无功业可建,而是可以转向文治。乱时建武功,治时行文治。天命流转的政治逻辑允许中国政治家从建立武功转向文化治理,而不是持续不断的武功建设。

与之相对照,日本政治家建立武功之后,无法获得君主之名,于是地位就会非常不稳,始终只能以武力维持地位,一方面,其他人觊觎并一有机会就试图取代,另一方面,自己则不能停止剪除异己,持续加强地位。每个新兴的政治家都打着尊王旗号,但一旦走上这条道路,他将没有终点,并终于死于新兴的政治家竞赛。因此日本政治体系最畸形的表现在于,若国内功业封顶,比如统一全国,他还是无法停下来,而是继续走向对外扩张的路线。“文治武功”也就不可能成为日本政治的重要主题,因为政治家没有安心文治的政治空间。秀吉给朝鲜宣宗的国书的逻辑异常滑稽,欲“施王政于亿万”,但为什么不先在日本施行王政?这就是为什么我们必须说,日本的神道政治体系决定了日本是世界独一无二的军国主义,“神国”表皮下覆盖着的是”军国“的血肉。

graph TB

A[武功成就] --> B[获封领地]

B --> C{统治选择}

C --> D1[中国路径:文治建设]

D1 --> E1[兴水利/减赋税]

E1 --> F1[百姓归心]

F1 --> G1[政权稳固]

C --> D2[日本路径:武功内卷]

D2 --> E2[镇压农民起义]

E2 --> F2[消耗家臣]

F2 --> G2[需新战功补充]

G2 --> A

Figure: 中日的政治路径示意

我们还可以用一张表来做简单的对比:

| 维度 | 中国天命体系 | 日本神道体系 |

|---|---|---|

| 合法性来源 | “天命流转”(德性功业→称帝) | “神血永恒”(天照血脉不可替) |

| 功业上限 | 统一即达顶点(如秦始皇称帝) | 统一仅是起点(需继续扩张) |

| 名实关系 | 称帝即名实合一(如刘邦) | 掌权仍名实分离(如秀吉) |

| 责任机制 | 皇帝担终极责任(罪己诏传统) | 天皇成免责神主牌 |

| 政治功绩 | 文治武功兼备 | 没有文治维度 |

今天的日本的畸形更进一步。由于名实相反,在日本政治运作中,有“名”的天皇无决策权,有决策权的首相无“名”,而现在天皇的“名”甚至也失去了,真正占有“名”的是美国这个“太上天皇”。今天日本的内阁政治的频繁更替,像极了古代日本的武家政权频繁更替。可能每个有识之士都能看到日本的真正问题所在,但没有人有机会做正确的事情。