在心灵与世界之间:一些图像

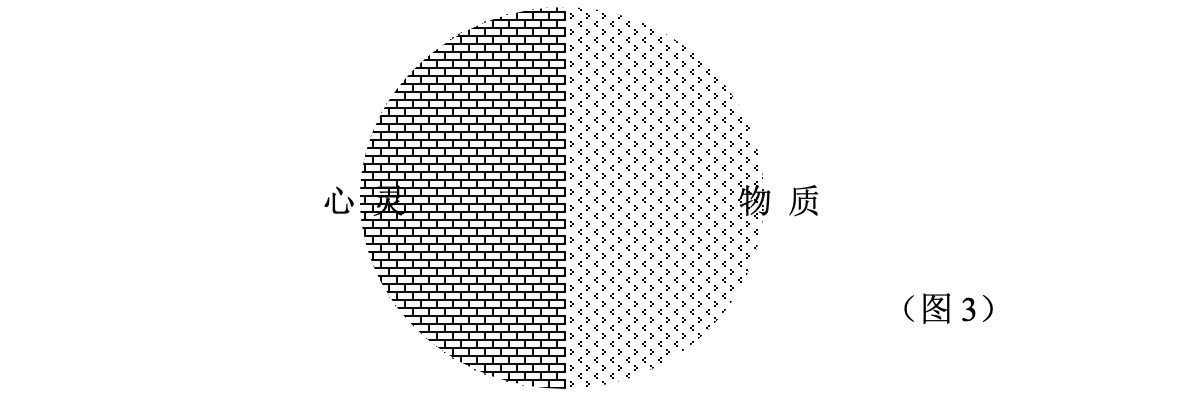

笛卡尔和休谟的怀疑论是对近代科学的某种过激反应。事情是这样的。从那时候起(直到现在),近代科学为人们提供了一种前所未有的对自然的说明,也就是将规律的领域等同于自然的领域,这样做的后果是,某种自然主义会把有关心灵的事项(或者可以说有关精神的、人的事项)驱逐到与自然相对的、有待自然材料解释掉(explain away)的一侧,至此,有关心灵的事情一直被笼罩在怀疑的眼光下,一直到它们逐渐得到对侧的自然事项的解释为止,否则就会被宣布为虚幻(“主观”是它的另一个说法)而遭到否弃。笛卡尔以一种貌似科学受害妄想症的姿态开展他的怀疑,他站在心灵事项这一侧被迫防守,并试图证明心灵事项无论如何不可能被物质事项完全还原掉,他的辩护方案是在自然中把心灵事项和物质事项放在对等的位置上,坚持一种心灵-物质的二元自然(世界)观。

休谟的反应则是,干脆放弃这种笛卡尔式的抵抗,并试图解释当整个自然只是规律的流变的情况下心灵所处的情况。休谟不承认有笛卡尔式的心灵实体,而只是最低限度地承认有印象和观念这样单纯的心灵事件,所谓的习惯(custom)就是某种心灵事件一再重复后莫名其妙的趋向。在休谟的描述中,心灵事项中的趋向,简直就是自然事件中的趋向的类比物;这正是休谟在《人性论》中说自己打算提供一种可以比拟牛顿物理体系的有关人的科学的时所想到的一点。可以说休谟强硬地将心灵事项还原成了某种自然事项,但他的方案面临太多的问题。我们在简略重组对他的方案的表述会感到困难,即我们必须假设一只“上帝之眼”来观察那已经被差不多要被还原到自然事项的心灵事项:休谟的这些自然主义的还原,的确需有一种他正在还原的心灵事项之外的心灵事项的解释才可能发生。如果心灵事项完全被还原到自然事项上,那世界实际将处于一片死寂中,但笛卡尔强有力地证明,或者随便哪个稍有常识感的还活着的人都会反对说,“事实上”世界并非如此。休谟哲学的结果是,不但规律领域等同于自然领域,而且由于心灵事项的彻底还原而将“意义”(meaning)从世界中抹掉(世界也由此开始祛魅)。至于理性,他并未公正地对待它,在他的理论中只占据可有可无的地位——理性还怎么能在自然中占据实在的地位呢?这对休谟来说完全是天方夜谭。

只要我们在彻底还原心灵事项的问题上坚持站在笛卡尔的反对立场上,就会试图证明心灵在自然中的地位和作用。康德的立场不完全是笛卡尔的,但无论如何,他想做的是探究如下情况:如果整个自然的领域等于规律的领域,没有心灵似乎是不可理解的,不可理解的世界将是一片死寂,但世界并非不存在可理解性(intellibility);在承认上述前提的基础上,我们用不着把心灵事项还原到自然事项中,而是去探究这些规律在心灵中如何可能,而这一点是不可避免的问题,因为世界的可理解性(或者说对世界试图理解的自然事件实际发生了)只有在心灵中才可能,我们必须在心灵的范围内来探究作为规律领域的自然领域的几乎全部问题。

这样,康德的哲学想要在休谟彻底放弃抵抗的地方做出抵抗,以表明,规律的领域如果可能,那其“实际所是”(it actually is)的问题也必须要在其“显得像是”( it seems like)的问题中得到解释。康德为这样的说明提供了一套方案,这是众所周知的了,并可以用他的那句格言来做总结:“思维无内容是空的,直观无概念是盲的”。“内容”被麦克道威尔理解为对实在的一种表述,他抓住这一点探究康德到底有没有解决其所意图解决的哲学问题。按照我对麦克道威尔的阅读,他觉得康德在证明“直观无概念是盲的”这一点上无疑是成功的,而在“思维无内容是空的”这一点上“差一点就成功了”。康德着力解决休谟怀疑论(它实际上也是一种还原论)的诘难,又小心避免笛卡尔心-物二元论的陷阱,并对近代科学的本性有着异于常人的清醒认识,但是他在证明任何直观都必须要有概念能力的参与之后得出结论说,心灵最终所能获得的也只是“物自体”给我们的显像,无论概念之网在宇宙中延伸到多远,都没有可能对如下问题进行判断:我们所认识到的世界是实际的世界吗——这个怀疑论者的问题最终还是阻止康德继续前进下去,于是他给自己理论的经验论内核(任何的经验都是概念能力的结果,没有任何无概念的直观)外加上一层先验框架,即把心灵所能把握的世界(它只是显像)之外加上一层超验事项,并告诫我们,对于超验事项对经验的作用的任何解释都只能是在经验世界中的推断,而这是理性能力之极限,也即心灵概念之网之边界。

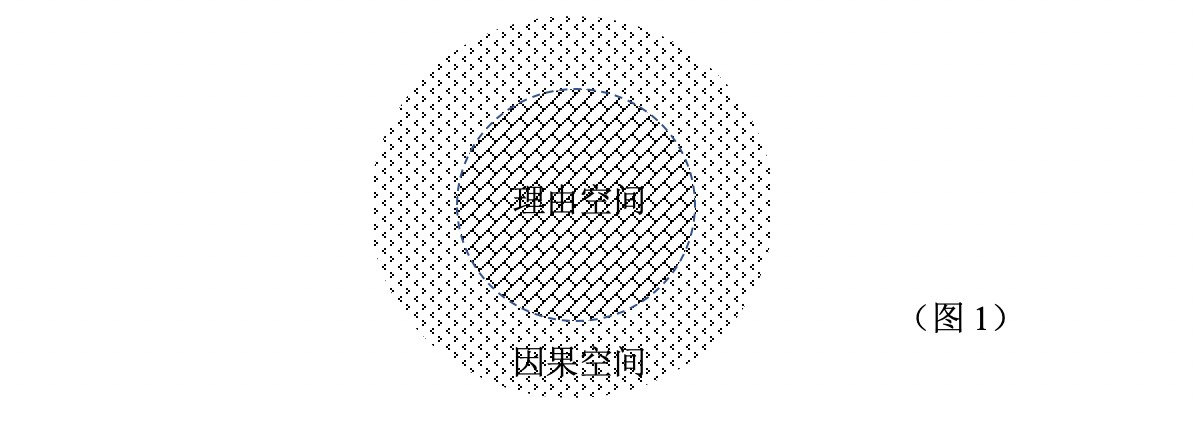

我们可以用图(1)表示康德有关心灵与世界的关系的图像。在这个图中,心灵所占据的空间也被叫做理性空间或者理由空间(the space of reason,我目前还不知道为何有些哲学家只叫它理由空间,而不是理性空间),因为保留心灵事项的题中之意正在于理性被认为是存在的。我和其他许多人一样并不是在比喻意义上而是在字面意义上使用“空间”(space)的,就是说,理由空间的确在宇宙中占据某种位置,其内部的事物当然也被视为是实在的事物,记住这一点非常重要。

在康德理论中,必须将经验归属到理由空间中,因为“直观无概念是盲的”;同时他也努力证明,处于因果空间的超验事项的确对理由空间的感性产生了影响,而感性被知性捕捉到,成为经验,这就捍卫了“思维无内容是空的”。这当然不是康德对自己理论的实际示意,我更愿意用这个图来示意戴维森的融贯论。戴维森明确意识到要避免所予的神话,因此他不可能给经验领域留出一块概念网络不能抵达的区域,所以在这一点上,戴维森和康德的理论图像是极其相似的:戴维森明确坚持,任何经验都在思维之内,因而也在概念网络的范围内,超出概念网络的区域只能非经验的,后者被视为是对思维产生与在经验领域内部主动、自由组合观念的理由(reason)不同的因果(causality)作用的领域,并且这一作用不能被概念网络所捕捉,这就是麦克道威尔为什么会说,戴尔森觉得假定存在经验外部存在对思维的因果作用“就能对付了”。

戴维森大概认为,我们关于经验的信念之所以能够做到融贯,是由于思维外的因果作用,即便我们不能描述这一因果作用。麦克道威尔对此感到不满,他觉得这样的方案并不能对付,因为如果满足于这样的方案,我们的经验就可能只是心灵自发的概念能力的运作,与外部实在没有任何联系,成为在虚空中没有外部摩擦的自旋。埃文斯说康德的理论如果去掉那层先验框架就容易蜕变为某种心理学,何止与此,戴维森的融贯论(或者我们能够想象到的任何形式的融贯论)都会是某种心理学,并且从哲学上说,根本上我们的整个知识都可能是与实在无关而只与心灵如何主动组合观念(或者说概念、事物、元素等等——说以上什么在这里都无关紧要)的那种概念能力有关。这在麦克道威尔看来是不可容忍的,但他并不觉得这是怀疑论留给哲学和科学不可抹掉的疤痕,而是试图证明,哲学和科学陷于这样的困境只是由于整个搞错了方向。怀疑论者一再提出的那个问题是,“一个人如何知道他在任何时间所享受的东西是对世界的一种真正的瞥见,而不是某种只是表面看起来像是那种东西的东西”,但是这个困境只属于传统哲学,麦克道威尔解释道:

如果我打算回答传统的怀疑论的问题,打算处理传统哲学的那个困境,那么这样的一种反对意见将是适当的。那个困境是这样的,在其中我们应该从某种无论如何是可以获得的意识材料出发,逐渐达到证明下面这点的地步:哲学材料实际上给出了有关客观世界的知识。…… 传统认识论给予知觉是可错的这个事实以一个深远的意义。它被假定表明了诸如下面这样的事情:无论一个知觉者的认知立场是如何有利的,我们都无法理解这样的主观事态,它是由一个主体之让客观世界的布局(layout)向他显露自身这样的事情构成的。像相关的反对者所坚持的那样,某种并非是对实在的瞥见的东西(因为如果相关的主体按照其表面价值接受了它,那么他就会被误导)从主观的角度说与真实的经验可能是无法分辨的(至少在那个相关的时间)。这点被假定表明了:知觉中所涉及的那些真正主观的事态从来不能多于一个知觉者在一个误导人的情形中所拥有的东西。(《心灵与世界》,中国人民大学出版社 2014 年版,第 150 页)

麦克道威尔选择直接忽略怀疑论的这一诘难,因为这种怀疑站在了对思维与实在错误的哲学立场上,并且顶多是对一种可能的提醒,而非证明,因而它对我们的判断强制性的,事物不会因为没有证据的怀疑而被直接否定。这种错误的怀疑论立场是什么呢?在麦克道威尔看来,它就是那种由近代科学描述的自然观对理由空间的压缩所导致的:这种自然观预设了自然中并不存在心灵事项,后者只是有待取得自然的解释,而一旦它取得自然解释,不是被消除就是就是被等同于自然事项。在那个图景中,区分主观和客观,是出于以下考虑:我们正在思维这件事既然是不可否认的,那么认识论的任务就是逐渐从心灵暗昧的迷雾中冲破出来,不断挤压以理性的名义提供的那些理由所占据的空间(在它们被还原为自然事项之前,它们被允许暂时在世界中占据一个位置),并不断逼近完全消除理由的境地,到那时,几乎所有的主观事项都被消除,而只剩下客观的实在。主观事项是等待被消除的暂存事项。

在上面那种情况中,我们始终不认为我们的“所思”本身是实在的一部分,或者说是自然的一部分,它只是等待被还原的事项:我们假定自己一脚踏在主观思维的一侧,一脚试探客观实在的一侧,不断地追问自己,我们所拥有的这些主观意识材料能否建立起客观世界的大厦。对于这一情况,正如蒯因自己也说过,在这副图景中,没有心灵的实体,而只有心灵的方法,用戴维森的话说,这是一种“反常的一元论”,或者“标记物理主义”。蒯因之所以承认心灵词项(用他讨论问题的语言哲学习惯说)不可能被完全消除,也不可能完全还原到物理词项上,也只是出于对常识的尊重:我们仍在思维,并且这一点不可消除。在蒯因预想的某一天,所有的理由都被证明可以任意置换(像他的整体主义所表明的),留下的只是可以提供理由的心灵的空壳。那将有点像分析哲学家对集合论的研究,想一想哲学家们对“罗素悖论”的恐惧,元素尽管组成了集合,但集合并不被承认是任何实体,而只是对特定元素的聚合的某种标记,用于标志有那个聚合。

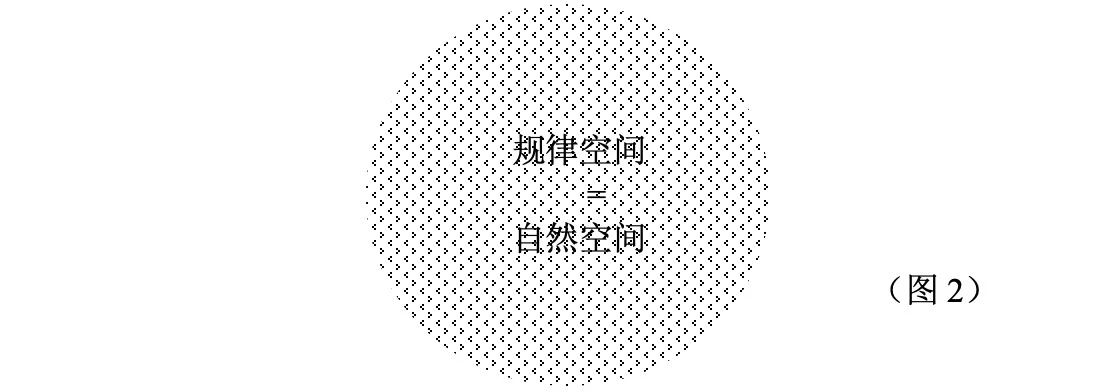

一种休谟全心拥抱的自然观现在被我们描绘出轮廓来了。休谟旨在还原心灵事项的自然主义方案并不成功,但如果我们试图画出他的理论图像的话,将会是像图(2)那样的。

在这副图景里,心灵事件不过是自然事件的一部分,也许是休谟自己还没想清楚的“宇宙噪音”。康德则坚持在自然空间中为理性(理由)画出一块区域,并且坚持说可以被我们理解、把握的必须只是理由空间中的那些东西。至于笛卡尔,有趣的是,它将有一幅图(3)的面貌:

笛卡尔的理论图像特别明显地给表明近代科学所提供的那副自然图景以及由此产生的怀疑论困境。在这幅图景中,哲学和科学的任务就是不断地追问,我们能够以主观的意识材料建立起多大程度上是客观的实在大厦?但当康德将心灵的领域以理由空间的名义扩大到整个物质领域以证明任何所谓的物质都是在思维之中得到理解的,他并不觉得理性由此获得了全胜,而是在心灵所占据的那个空间之外加上超验事项才能感到安慰,这就是我们在图(1)所看到的情形。

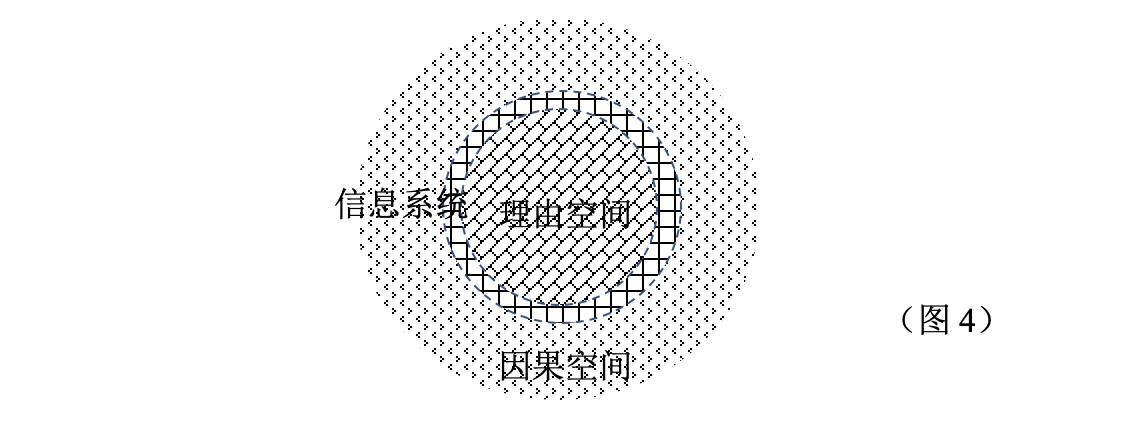

埃文斯的理论图像如何呢?埃文斯打算在康德图像中的理由空间内做点事情。他打算从中划分出一些领域,作为无概念的部分存在,如图(4)所示。这些无概念的部分被埃文斯称之为信息系统,是我们与动物共享的知觉经验。埃文斯打算通过比较动物和人对知觉的处理来说明知识的性质。简单说,重大的区别就是,动物没有概念能力处理知觉经验,而人类则有。麦克道威尔认为,这是某种版本的所予神话,但他质疑我们如何能够从没有概念运作其中的感性中获得认识。

埃文斯的方案是收缩概念网络边界,从而为某些可以成为实在的基础的事项腾出空间。需要提醒的是,对于埃文斯来说,因果空间是否存在并不重要。不过在这一点上麦克道威尔坚定地站在康德那边,主张概念事项的无界性(boundless)。这样他不但不赞同将概念之网的边界往里收缩,而且要试图将其拓展到康德划定界限之外。麦克道威尔说,最好的方案也许回到黑格尔,即坚持概念并无界限。这似乎就是图(5)那种情形。

这幅图像与休谟的图像不同之处是,概念事项(与之相关的思维、精神、逻辑等等)才是唯一可以理解的真实,如果回到我们对理由空间的讨论中,就是说理由是真正的实在,所谓的物质是由于我们的理由所组织和安排的,在对待它们时心灵是绝对自由的。这是一种“糟糕的主观唯心论”吗?对于已经深入到当前讨论的我们来说,这样的提问很可能是糟糕的。如果我们是带着某种休谟式的或笛卡尔式的自然主义观念(即我们已经预设了心灵事项是非实在的,把自然压缩成排除任何心灵事项的东西)来提出这个问题的,那这个提问本身就的确是糟糕的。

让我们继续回到埃文斯。尽管麦克道威尔的论证足够有说服力,但在我看来,他遗漏了埃文斯在某些地方提出的重要论点的要旨。埃文斯在《无需心灵的事物》( Things without Mind )的文章中说:

任何一个终究有能力对一个客观的空间世界进行思维的主体都必须这样来构想他的正常经验:它们同时是由世界所处的状态以及他在其内的变化着的位置造成的。……一个人所具有的将自己看作处于空间之中并且在追踪着一个穿过它的连续路径的能力必然卷入这样的能力中:将他所遇到的现象设想成独立于他对于它们的知觉的——将世界设想成他“偶然遭遇”的某种东西。 ……任何具有有关一个客观的空间世界的观点(即有关一个由这样的对象和现象构成的世界的观念,它们能够被知觉到,但是就其存在来说它们并不依赖于被人知觉到)的思想者都必定能够将他对于世界的知觉看成同时是由他在这个世界中的位置以及在此位置上的世界的情况造成的。有关一个可以知觉的、客观的、空间的世界观念本身便随身带有有关这样的主体的观念,即他处在这个世界中,他的知觉的进程是由他在这个世界中的变化着的位置以及这个世界所处的或多或少稳定的状态造成的。 [有关一个经验的对象的观念]不能独立自存,不能在没有周边理论的情况下存在。(参见《心灵与世界》,第 81 页,脚注 ①、②。)

这些话出现在麦克道威尔的脚注中。在正文,他是这样讨论埃文斯的观点的:

我们究竟如何兑现[康德的]盲目性象喻呢?说一个经验不是盲目的就是说对于它的主体而言,当它声称是对客观实在的一个特征的觉察(awareness)时——当它被看作对世界的一种貌似的瞥见时,它是可理解的(intelligible)。埃文斯自己坚持认为,只有在有关知觉和实在在如何关联在一起这件事情的某种理解背景之上,事情才是这样的。这种背景是这样的某种东西,它足以支撑起这样的想法:世界在不同的区域和方面向一个知觉的主体显露自身——以一种取决于该主体在世界中的移动的方式。(《心灵与世界》,第 80-81 页)

麦克道威尔似乎不大重视在他引用的这些埃文斯的论述中所表达的某种心灵与世界的图像,尤其是其中的“自我”所处的情形。根据我的理解,埃文斯强调,任何有关经验对象的观念,都处于这样一种构想之中,要将“思维”与“思维的对象”拉开距离,这是经验的观念所必须的结构,任何其他情况这都是不可设想的、不可理解的。麦克道威尔当然注意到埃文斯的这层意思,但他似乎没有意识到,埃文斯并没有因此担保说,这一构想在“思维”和“思维对象”之间划出的距离是真实的,并且担保,思维的对象的初始状况是没有思维的概念能力介入的东西。

为了使这一点更清楚,让我们思考埃文斯是如何看待“自我”的?“自我”是一种同一性认同,是整个世界的呈现者,可以把它理解为世界的极点(pole,借用胡塞尔的术语)。我相信,当埃文斯强调那些话时,他并不否认“自我”就是自然中的一部分。当我坐在这里写作,我看到的眼前的一切,我的记忆,我习得的那些观念,这些是以某种自我的观念为支撑点的。但是假如在某种上帝视角下,他并不需要分享那个自我的支撑点,尽管世界一如所是,但正因为如此,他也似乎不能获得我们的世界观点(world view),除非在某种“三位一体”的版本里。这是说,世界并不以像我呈现的方式向他呈现。那么“我”是什么呢?我不过是自然的一部分,一个很奇怪的部分,几乎不可理解的部分。实际上自然中并没有笛卡尔和一般人所想象的实体的自我,我对我的身体的感受,对因我的身体而移动而感到的世界的变化并不证明“我”实际在那个身体里,或者“我”在世界中游动,实际上并没有实体的“我”,这一切只是世界“涌动”的方式,“我”“意识”,“我”的那个身体,只是世界的“具身”( embody)。至于“其他人的心灵”,可以把它们理解为“我”的分有,差别仅在于世界似乎正在某个分有的“我”中呈现,因为“他心”只是“我”的推测。

埃文斯明确地表明,这是世界要有一个经验的观念(它当然也是世界中的一部分)所只可能处在的情形:仿佛有个“我”,并且“我”随着身体在世界中移动,随着身体的移动,“我”获得了对世界的变化着的瞥见,并且“我”与“世界”保持着“距离”。这幅图景并不与麦克道威尔推荐的“第二自然”图景相背离,所以当埃文斯构想出有待概念能力处理的知觉领域,他也并不是要提出某种版本的所予神话的版本,情况只是:有一些领域,要以等待“我”去思维的方式被设想,否则就不可能有任何经验的观念。埃文斯的图像中有两个必备的要素:时间和空间。他想说的是,任何经验的观念如果要有的话,就必须要以貌似在时空中发生的事件的形式出现。想象一下相反的情况,在那里并不存在“我”,也没有“我”在世界中的移动,并且没有从未觉察到觉察的过程,世界一动不动地静默着,如同混沌一般,在那里似乎不存在时空,至少不是我们理解的时空。

总而言之,埃文斯的论述并未承诺一个与麦克道威尔所推荐的世界图景有本质上不同的版本。麦克道威尔认为,如果我们能接受这样一种自然主义,即将心灵事项也是自然的一部分,而不是与自然站在对立一侧的等待被自己消除掉的东西的话,那我们就是承认它是自然的。为了不将树叶的落下与我们与人的交谈这两类事件等同起来,我们也并不把它们视为一体,而是继续区分开来,尽管如此,心灵事项是自然的一部分,它占据的那个理由的空间是自然的一部分,这保住了理由的空间,从而不会把实在都看成是尘埃落定那样的东西,那么“意义”实在性地位也就有望保住了,它也是第二自然中的东西。这里涉及到韦伯有关自然的祛魅(disenchantment)的论题,麦克道威尔仔细讨论了它,但是在这里我们不不做继续探讨,而只需要从上面的讨论看到,“意义”是如何作为实在被保留下来的,就足够了。

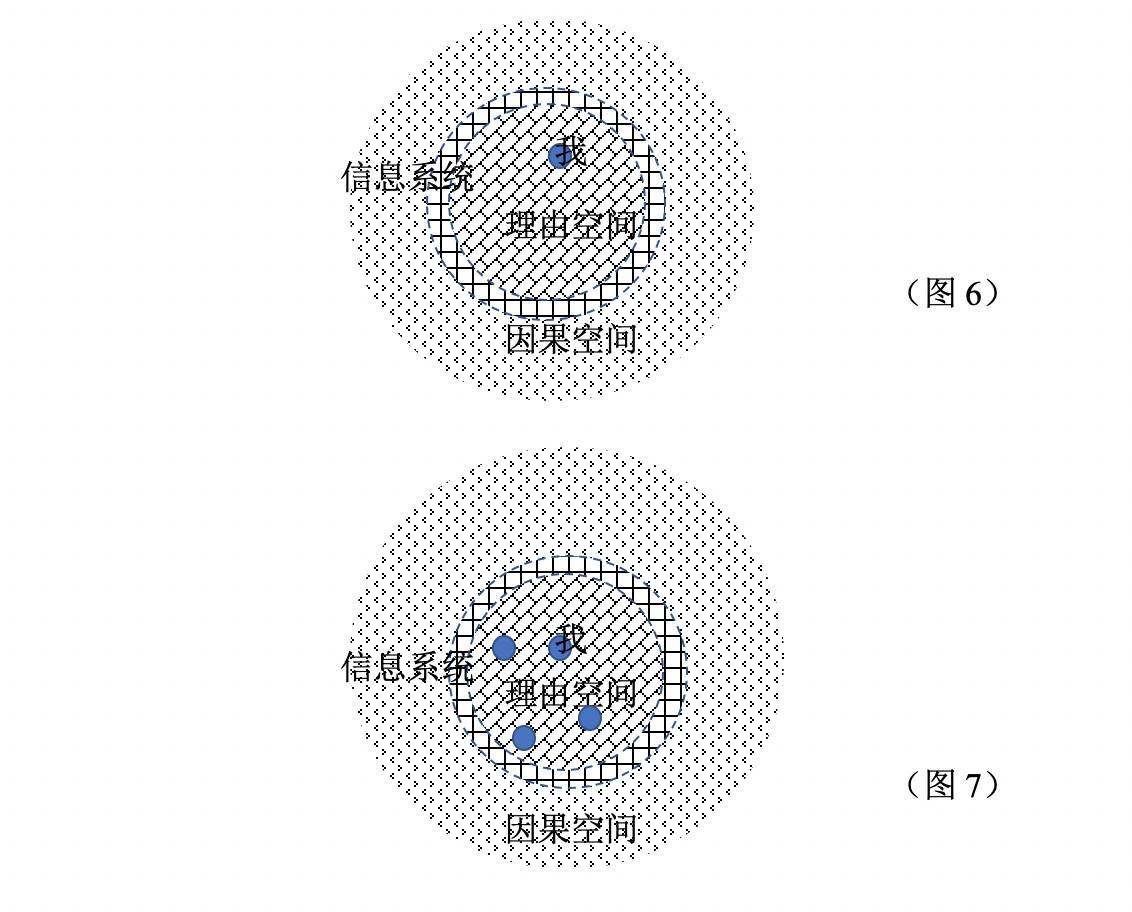

这样,剩下一个问题,理由空间即便被保住了,它一定要布满整个自然中吗,正像麦克道威尔一直主张的概念的无界性那样?他在某个地方注意到了注意到了托马斯·内格尔在《本然的观点》( The View From Nowhere )中对这种“过分的自信”的批评:我们怎么能够确定自己实际或能够捕捉到了整个宇宙呢?但是他并未真正重视这个批评。在埃文斯和内格尔的例子中,麦克道威尔似乎一直都没有事先界定清楚,在他的语境中,那个心灵是“谁”的心灵?世界被设想成只有一个心灵,就像我们刚才描述的艾维斯的设想,还是有许多心灵(像内格尔这里暗示的,或者是麦克道威尔经常引用的伽达默尔所设想的)?根据这两种不同的情形,我们可以图(6)和图(7)来做示意,并结束我们的讨论,顺便邀请读者思考一幅在近现代自然科学熏陶下的普通人常识中的世界图景。

在图(6)中,“我”不过是世界的具身,随着“我”“在世界中的移动”而“知觉到世界”。整个理由空间是与世界(自然)重合的,去掉外层那部分因果空间是无妨碍的,但保持它也可以与康德的设想保持兼容。这里的“我”,正如麦克道威尔所说的,不是康德所说的形式的连续视点,而有与实在没有关系,而是有别于笛卡尔式心灵的实体,因为它就是世界的具身。在图(7)中,有许多的“我”(尽管只能是推断性的结论,这也是胡塞尔所采纳的某种情形,其他的“我”由作为极点的“我”推断出,并视为是可信的)。我们本可以把因果空间画的很大,以表示内格尔的对“过分自信”的批评。对图(7)有两点说明:(1)理由空间可以不是埃文斯和麦克道威尔所相信的实在;(2)因果空间可能远大于理由空间,并且理由空间最终可能湮灭于其中。这样两点说明以后,我们好像接近更符合现代常识的世界图景。

2019/12/5 江湾